リサイクルショップで購入。蛇腹カメラの実物を見るのは初めてだったので、思わず手に取った。

シャッター、ヘリコイド不動のジャンク品。外装はきれいだが、ファインダーはゴミだらけでまともに向こうが見えない。レンズも露出した面は清掃されているが、内部はカビだらけ。蛇腹は悪くない。

修理の結果、高速域が少し遅く、無限遠の二重像が僅かに行き過ぎるものの、使えるようになった。絞り羽根の組み立て以外に難しい部分はなかった。

(2023/3/11)

「裏蓋」を追加。

(2022/9/23)

初稿

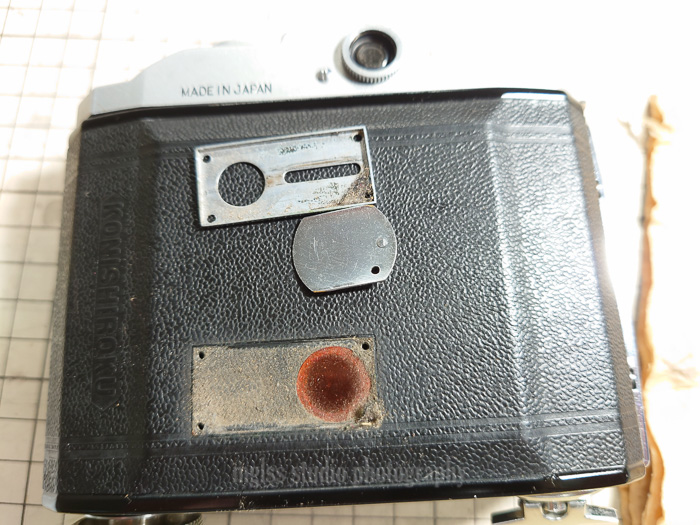

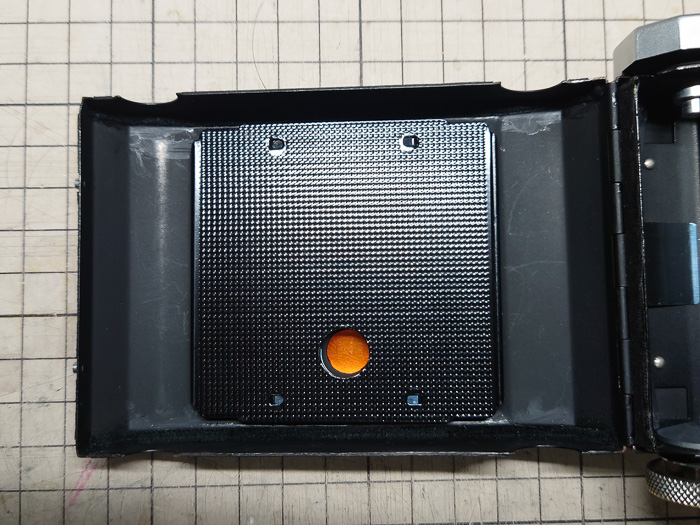

赤窓部分を清掃する。ネジ×4を外せば分解できる。

ものすごく汚れている。張革は革のクリーナーで清掃する。

赤窓自体はプラスチック。古いプラスチックはエタノールに弱いことがあるので、軽く水で拭く。赤窓は接着が強くて外れなかったので、このまま清掃した。

赤窓という名前だが、オレンジ色に見える。退色したのか、最初からこの色なのかは分からない。

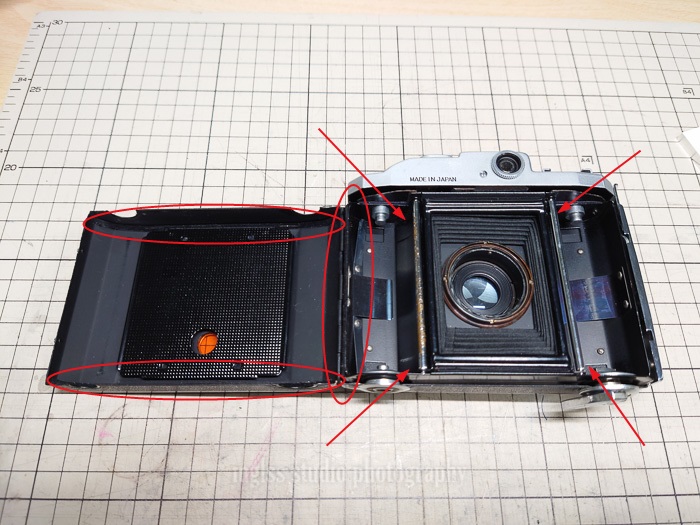

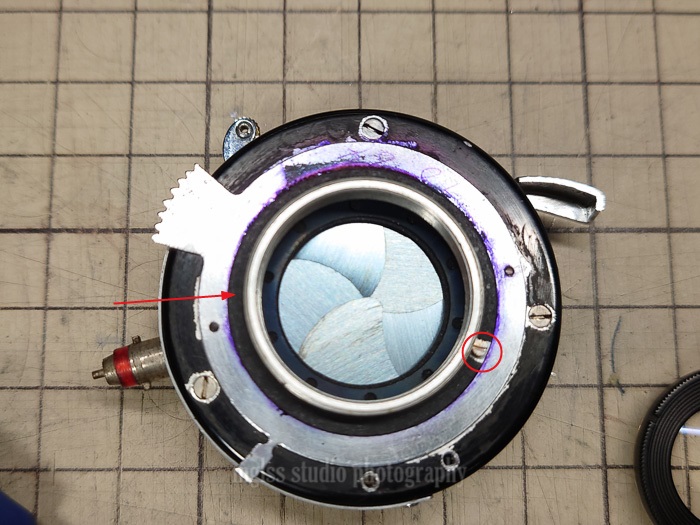

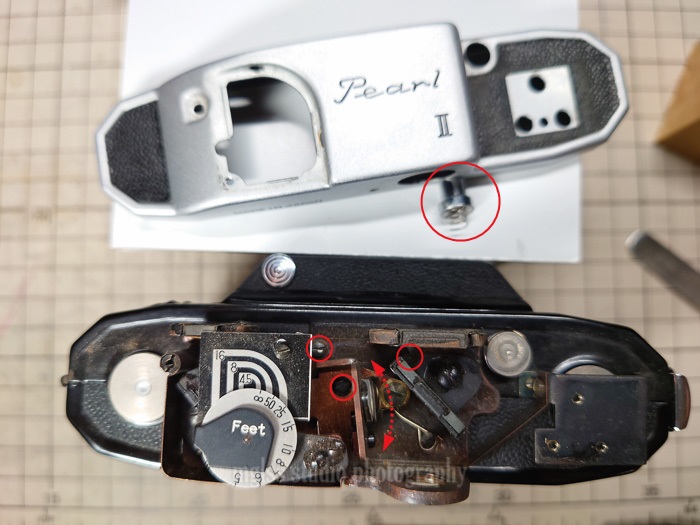

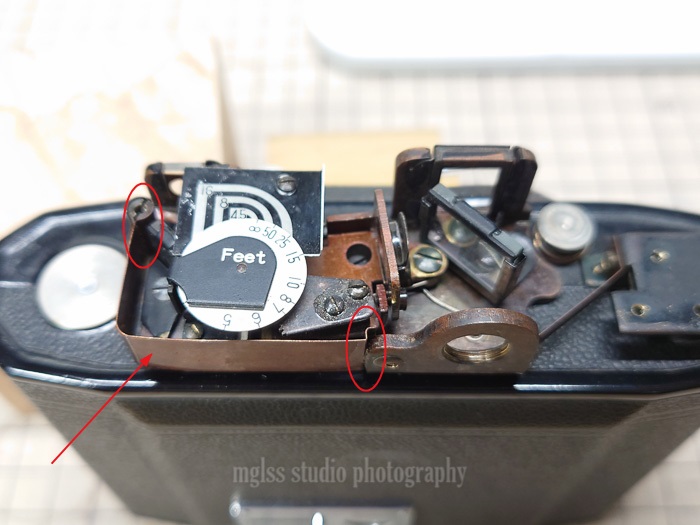

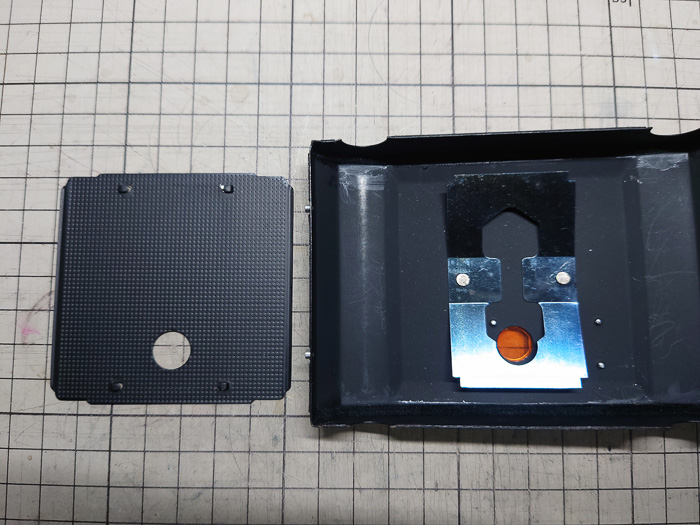

裏蓋を開けたところ。赤で囲ったところにテレンプ。矢印の部分に毛糸が貼られている。遮光用だろう。

毛糸は溝の奥に突っ込んであって取りずらいので、そのままにする。

蝶番のところの縦のテレンプは前板の中まで入っており、剥がすのが難しい。前板を外せばよいだろうが、それはリベットを取る必要があるように見える。テレンプはまだ弾力があるので、ほつれた糸を切り、剥がれかけた角を再接着するにとどめる。

裏蓋の横長のテレンプx2はつぶれているので張り替える。どちらも120x2.5。

最初、0.8mm厚の植毛紙を貼ったところ、実写で数コマに光漏れが発生した。薄すぎたようだ。モルトプレーンにしようかと思ったが、35mmパトローネのテレンプ(厚さ2mm)を剥がしたものが余っていたので、細く切って溝に並べて張り付けてみた。実写で光漏れはなく、問題ないようだ。

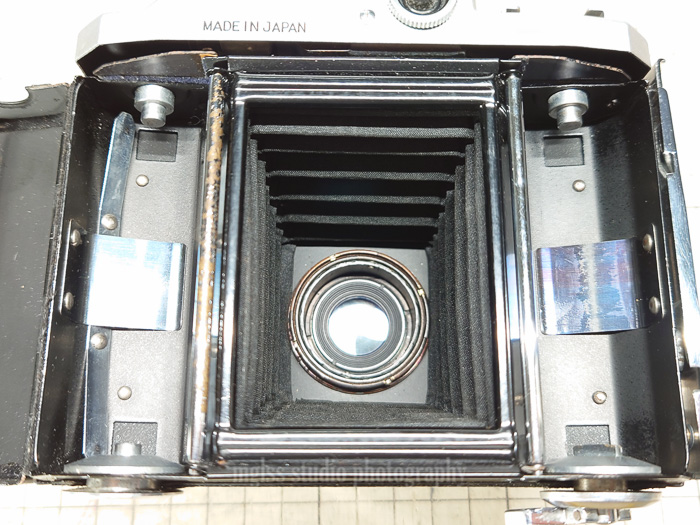

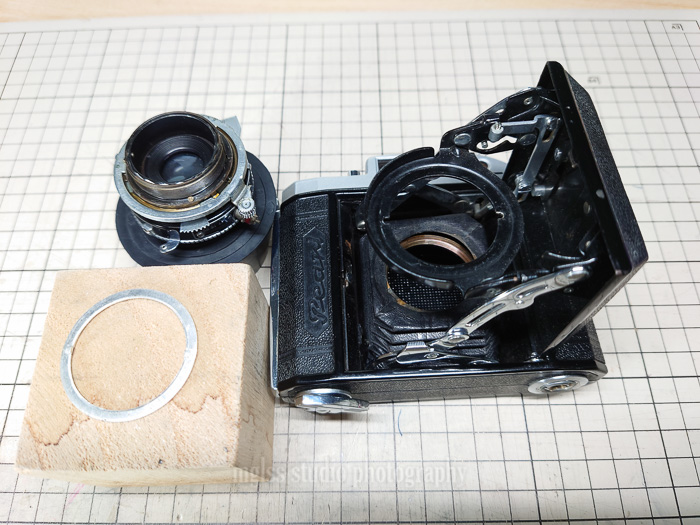

レンズユニットをボディから分離していく。

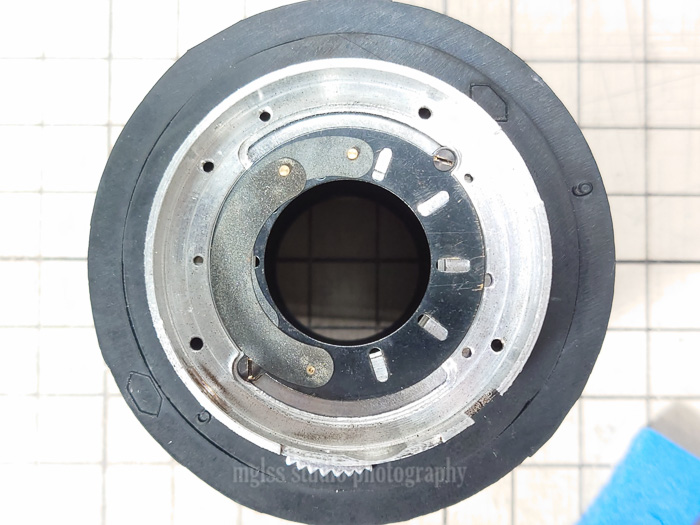

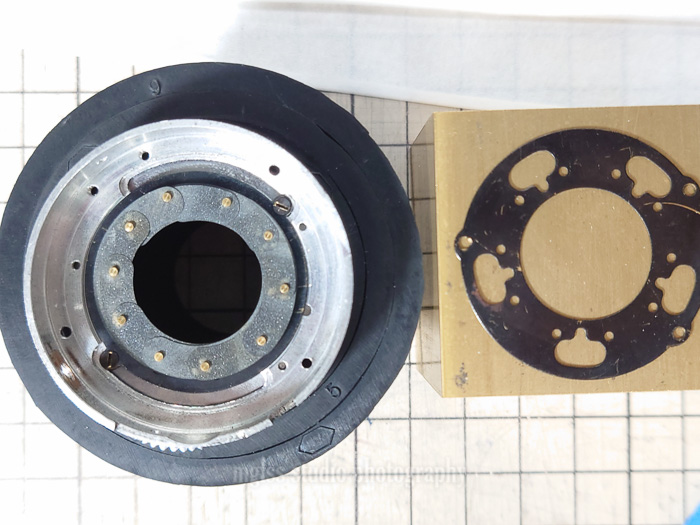

写真は裏蓋側から見たレンズ。一番外側の押さえリングを外す。引っ掛かりが4点あるので外しやすい。しかし押さえリングが固い場合、このまま力をかけるとレンズを支えるタスキが曲がってしまうかもしれない。

そこで、蛇腹を伸ばしてレンズユニットをしっかり手で保持しながら、治具を裏蓋側から突っ込んで押さえリングを回すことにした。

組み立ての際もこの状態で組み立てた。

押さえリングまでの距離が遠くなるので回しにくかった。固いのは最初だけで、すぐにリングは軽く回った。

組み立て時、この押さえリングが蛇腹のヒダひだを踏まないように注意する。この個体ではもともと左側のヒダを踏んだ状態だったが、組み立て時はヒダを持ち上げてリング端の上にかぶせ、踏まないようにした。

最初、再分解を考えてリングをあまり強く締めなかったところ、直進キーから光線漏れした。レンズ周辺をライトで照らしながら蛇腹の内側を覗くと、直進キーから光が漏れているのがはっきり分かった。後で面倒になるが、ここはしっかり締め込む必要がある。あまり強く締めすぎるとヘリコイドが重くなるので、ちょうどよい締め込み具合に調整する必要がある。

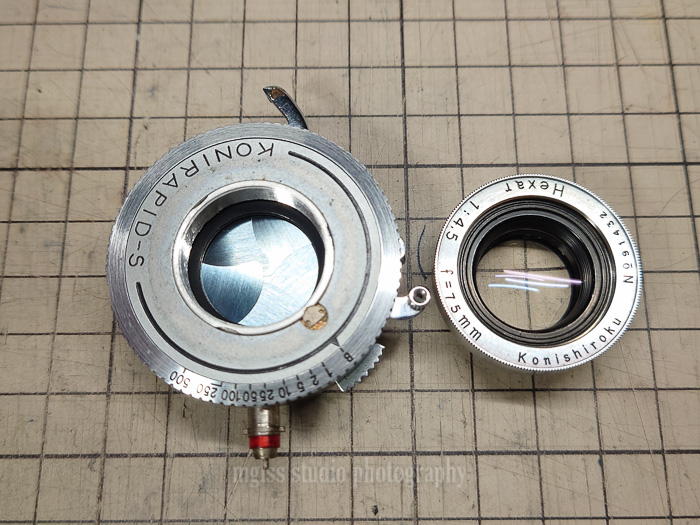

レンズユニットが蛇腹から外れた。

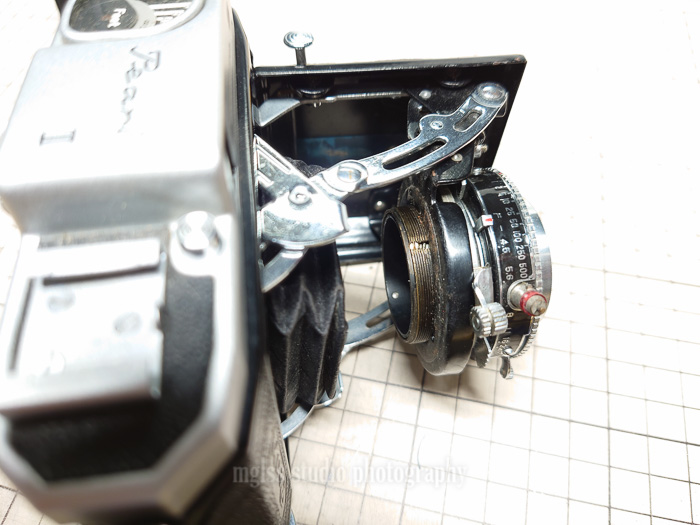

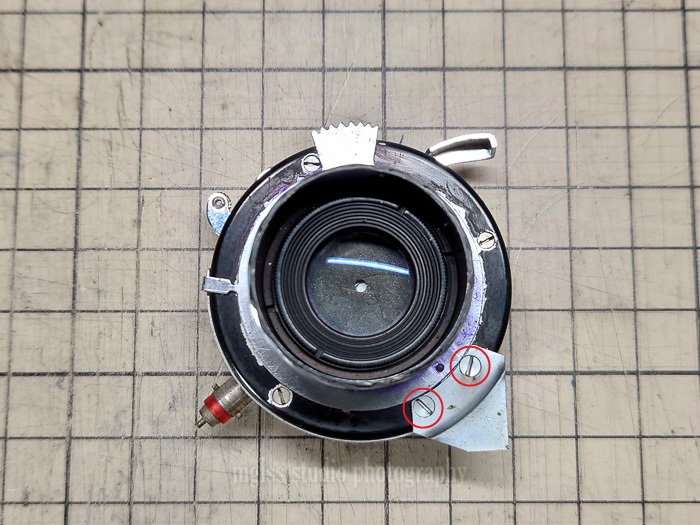

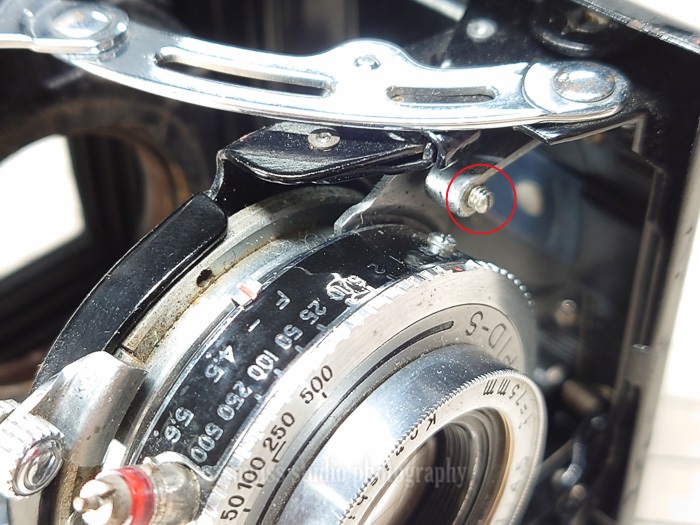

レンズユニットを分離するが、丸印の距離計部品がリンクしており外しにくい。レンズユニットを少し右に回す。

リンクが外れたので、そのままレンズユニットを持ち上げる。

分離できた。矢印にスペーサーがあるので外しておく。無限遠調整用だろう。

ボディを清掃し、タスキなどのこすれる部分に注油する。

モリブデンを塗るつもりだったが、外から見える部分なので目立たないウレアグリスに変更した。回転部には軽くCRCを浸透させた(事前に瓶にスプレーして液体で保管していたもの)。

最初は開閉が固く「ゴリゴリゴリ・・・」という感じだったのが、軽くスムーズになった。

押さえリングを裏蓋側から外して清掃しておく。

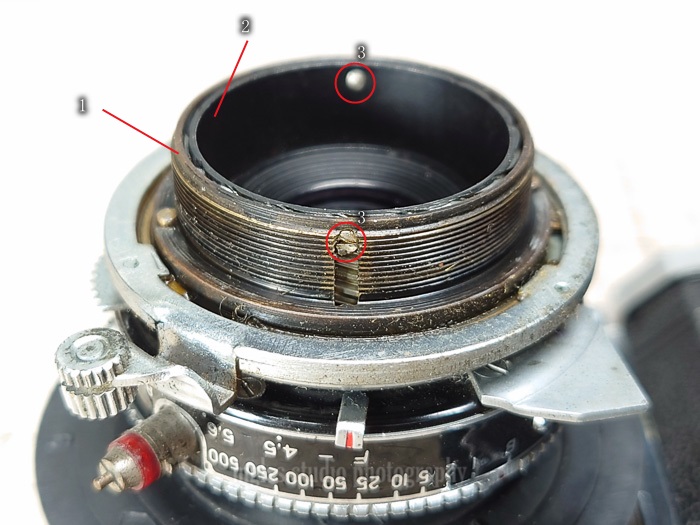

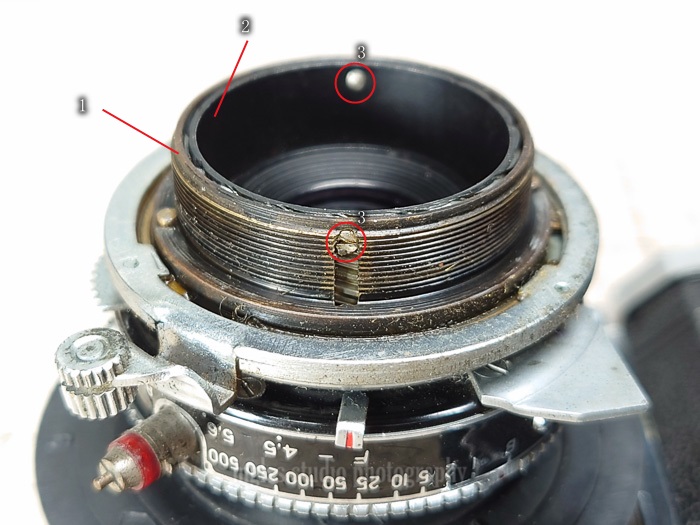

レンズユニットは無限遠状態。1:外ヘリコイドと2:内ヘリコイドがほぼツライチになっている。

3:丸印のネジ×2が直進キー兼、無限最短制限ネジのようだ。

距離環を回してみると、重いながらもなんとか回すことができた。写真は最短。シャッターユニット周辺が紫色に汚れているのが気になる。

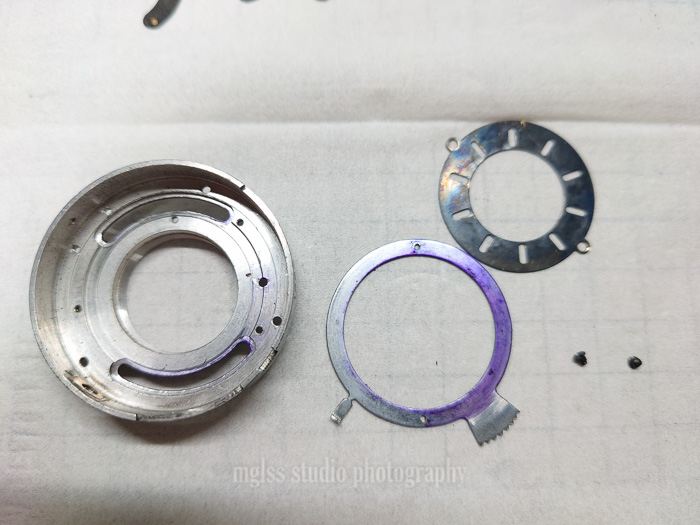

ヘリコイドを分離するため、3:直進キーx2を外す。

この個体は内ヘリコイドの内側に罫書きがあった。ヘリコイド分離の目安として利用する。

4:中ヘリコイド(距離環)を右に回して抜いていく。

一緒に1:外ヘリコイドも回るが、1は組み立て時にスリットを制限ネジの位置に合わせるだけなので気にしなくていい。

半回転直前で外れた。

外れた瞬間の位置を、2:内ヘリコイド内側の罫書きに合わせて4:中ヘリコイドに罫書いておく。組み立て時はこの位置関係からヘリコイドを入れる。

次に1を少し回すと1と4が分離する(3カ所ある、4の爪と1の切り欠き)。

1と4の取付角度は決まっているが、3パターンしかないので記録は不要。組み立て時に最短から無限遠までヘリコイドを回して、途中で外れない角度であればよい。

外したところ。

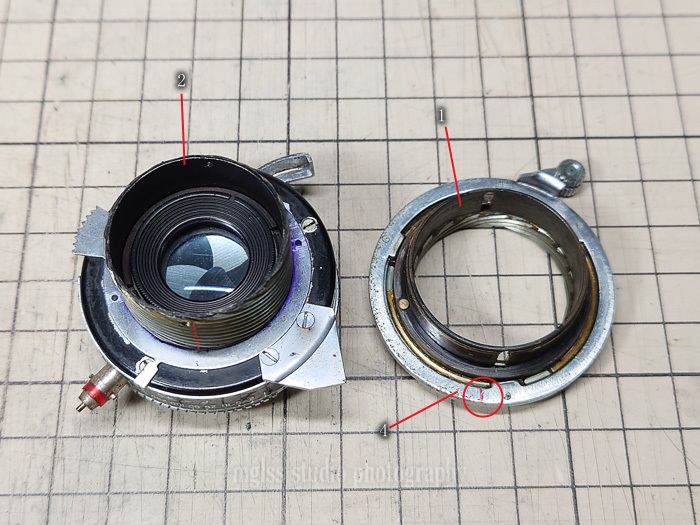

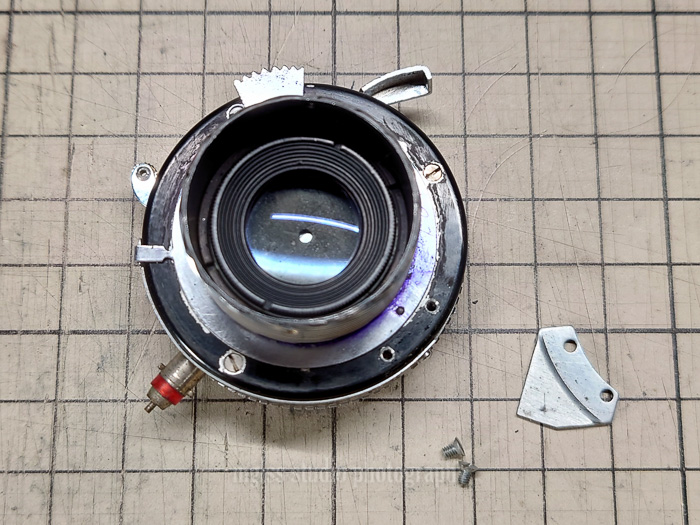

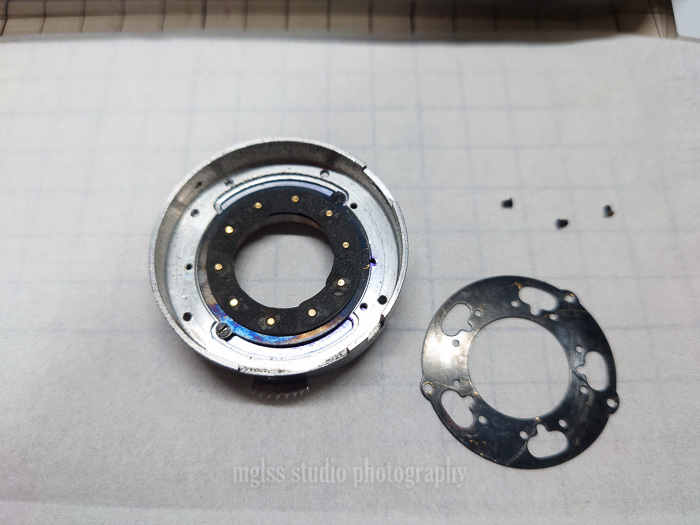

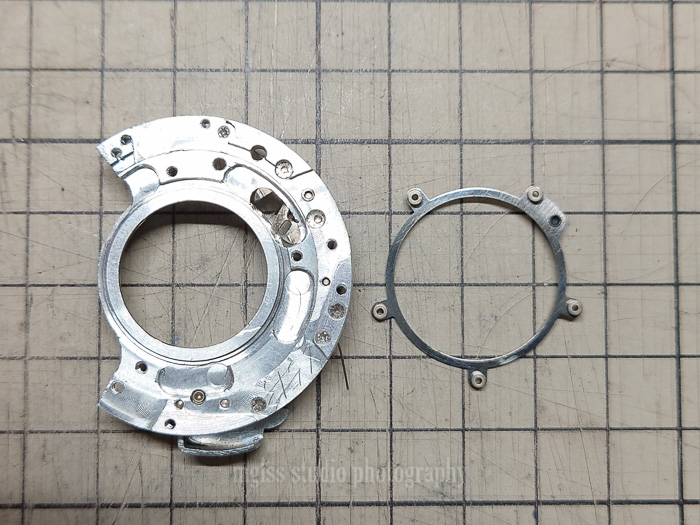

距離計連絡プレートを外す。ネジ×2。

外したところ。

内ヘリコイドを分離するため、押さえ環を回して外す。

外したところ。

丸印同士がリンクしていた。

ヘリコイドがすべて分離したので、ベンジンで洗浄する。

組み立て時は螺旋と直進キーの溝にグリスを塗る。今回はジャパンホビーツール#30を使用した。オイルのしみ出し防止に、内ヘリコイドのシャッターユニットに近い3mm程度を塗り残した。

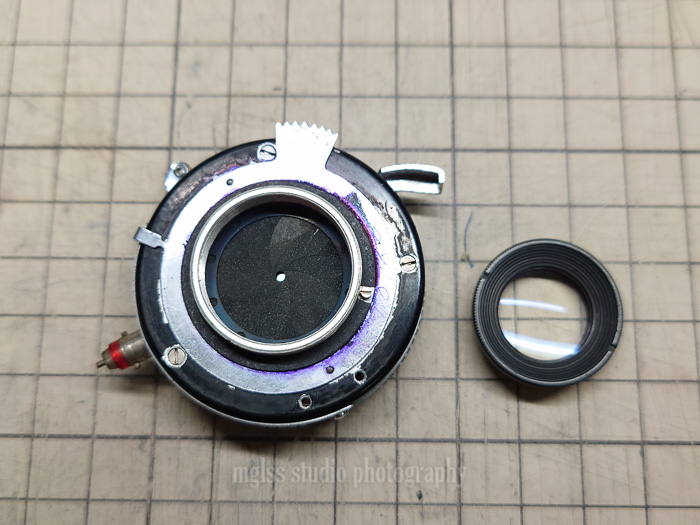

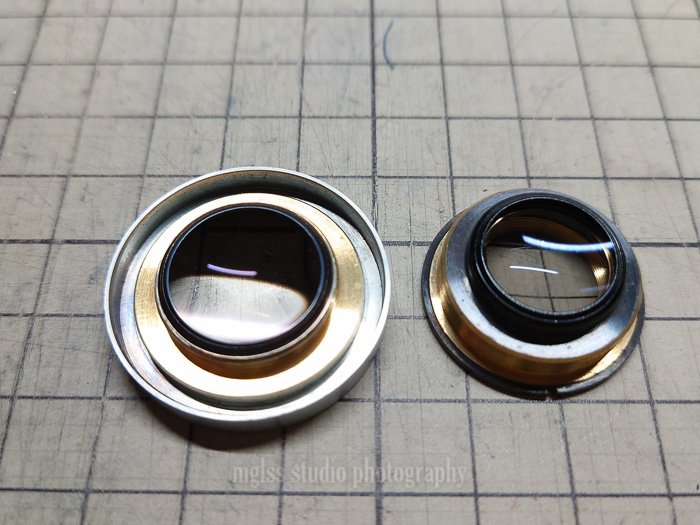

後球を分離する。カニ目を回すか、手で掴んで回す。

外したところ。

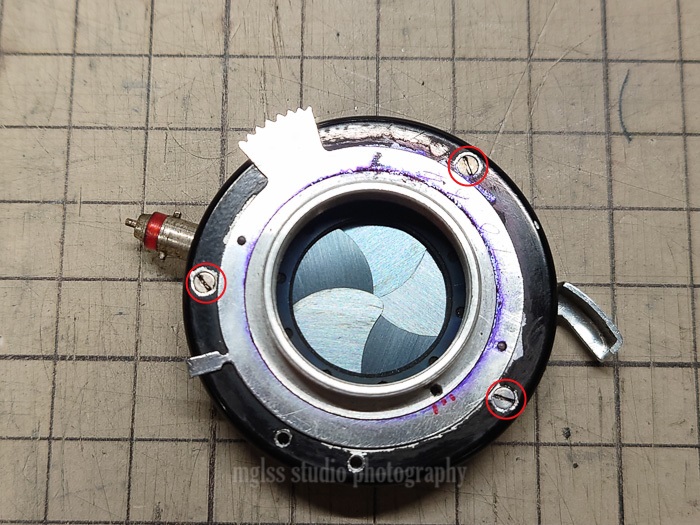

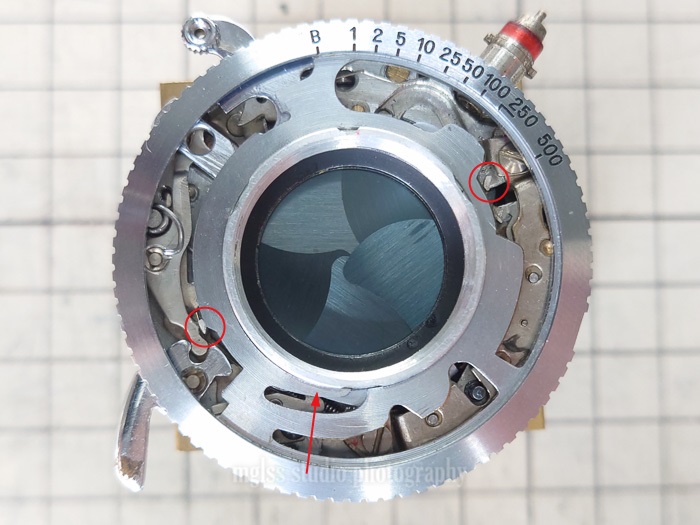

絞り羽根が露出した。絞り羽根は10枚見えている。後ろから見て反時計回りに重ねて置かれており、最後の1枚は最初の1枚の下側に潜っている。

写真は最小絞り。径はマイナスドライバー1.2mmよりわずかに大きい。たまに絞り径を調整する機構があるため記録しておいたが、今回は必要なかった。

シャッター羽根も確認しておく。写真は光って見づらいが、見えている羽根は5枚で、後ろ側から見て左回りに重ねて置いており、写真下側の羽根が重なりの一番上になっている。前側から見ると同じ位置の羽根が重なりの一番上に見えたので、最初の1枚の位置に上から最後の1枚を重ねて置くタイプだろう。つまり実際の羽根は6枚と思われる。

丸印のネジを外しておく。

矢印の黒い環は、黒く塗った紙が貼りつけられていた。反射防止用だろうか。自作したもののように見えるが、組み立て時は一応貼っておいた。

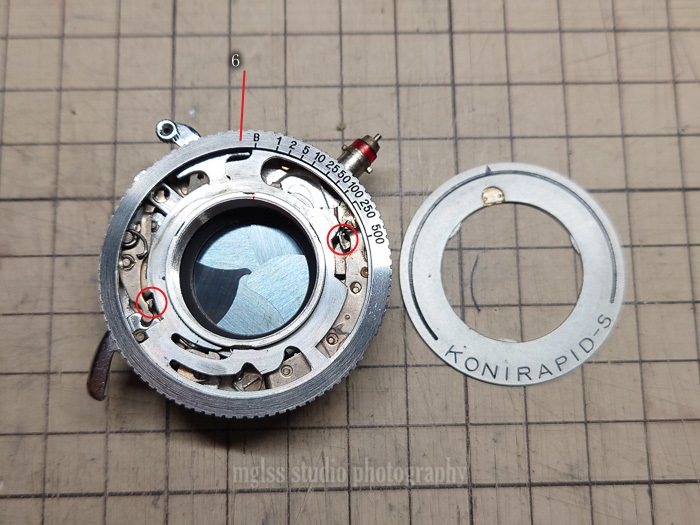

清掃のため速度絞り値板を外す。ネジ×2。シャッター速度の調整時には必要なので、その前には取り付けておく。

前群レンズを外す。手で掴んで回す。

外したところ。

リングを回すと更に分解できる。

清掃する。

清掃中、どうしても取れないゴミがあった。X20のルーペで見たところ、レンズの気泡だった。この時代ではよくあることだったのだろうか。

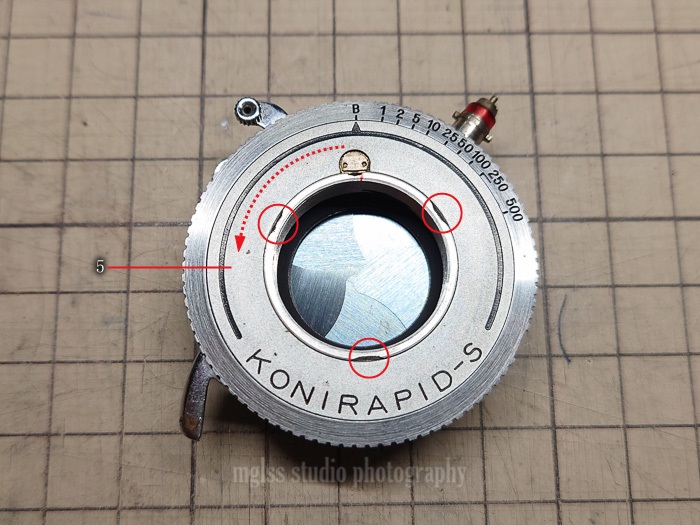

次に5:シャッター銘板を外す。丸印のカニ目がある部品を半回転する。方向はどちらでいい。軽く回る方向で。

5を左に少し回す。丸印の切り欠きから5の爪が見えるようになる。

5がそのまま外れる。

この場合は油で張り付いてしまっていた。隙間に少しだけベンジンを流し、指で軽く押すと外れた。

6:速度環が外れる。丸印のリンクを確認しておく。固いので少しずつ引き抜く。

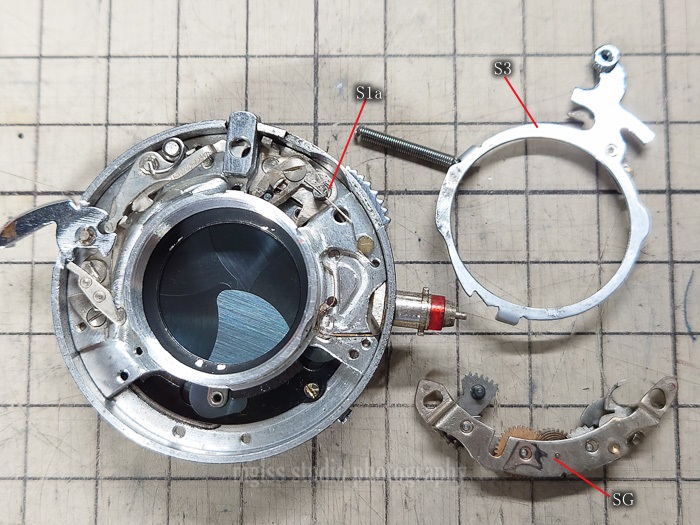

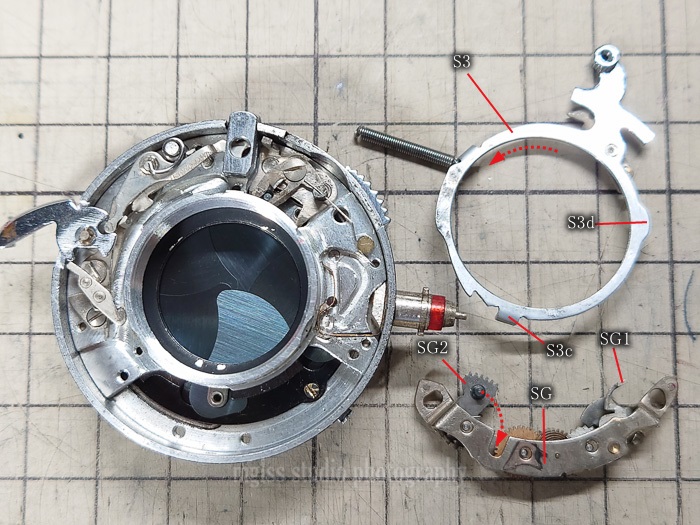

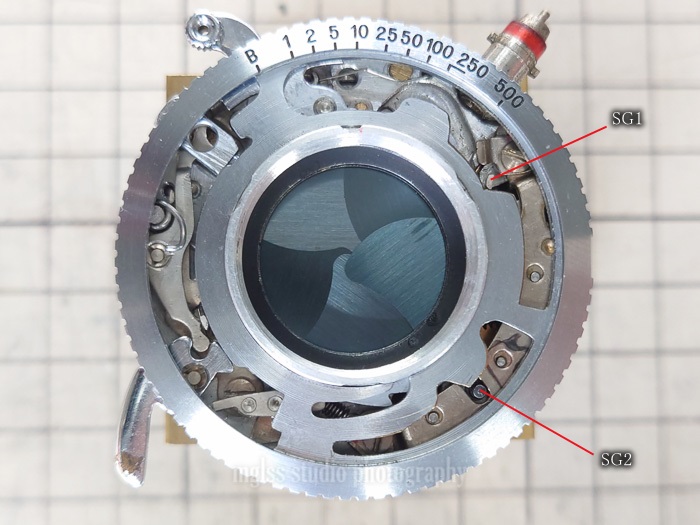

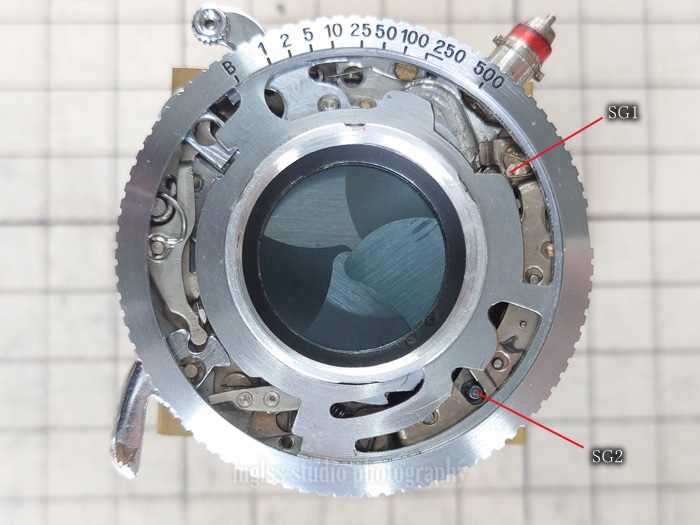

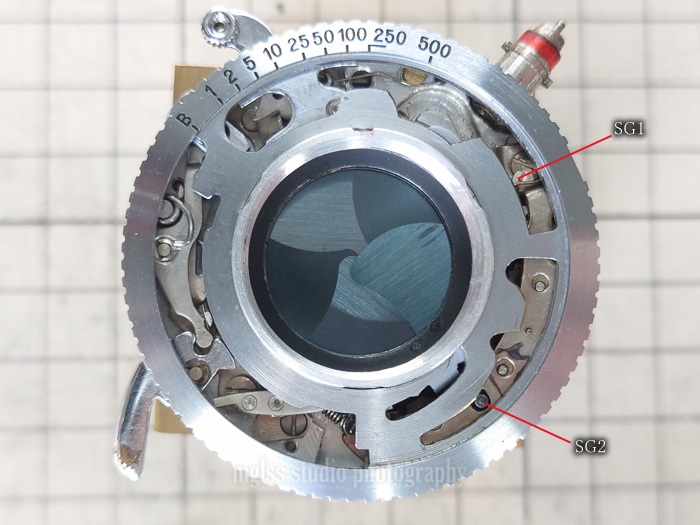

次にSG:スローガバナーを外す。ネジ×2。2つのネジは違う形で、左下は頭が平ら、右上は鍋。

左側のネジの横、矢印の部分にバネがかかっているので注意。

SGはネジを緩めると少し動くようになっており、その位置で速度調整されている。ここを外した場合、組み立て時に速度を調整する必要がある。シャッター速度を計測できない場合は外さないこと。

スローガバナーはかなり動きが悪い。ここがシャッター不動の原因の一つだったようだ。ベンジンに1日浸けてから超音波洗浄する。

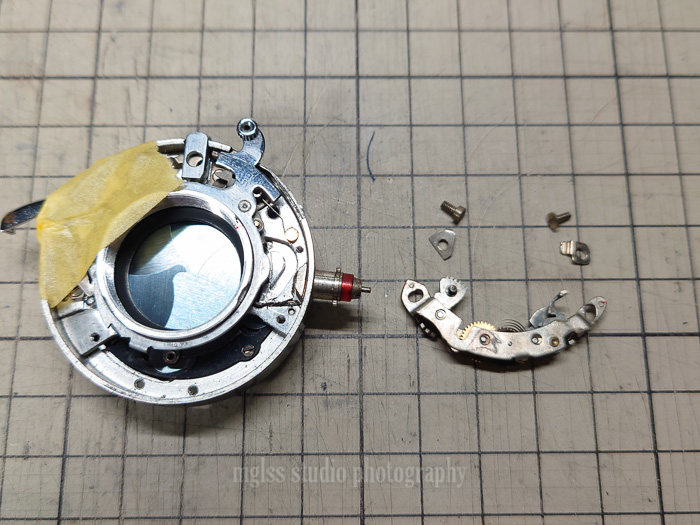

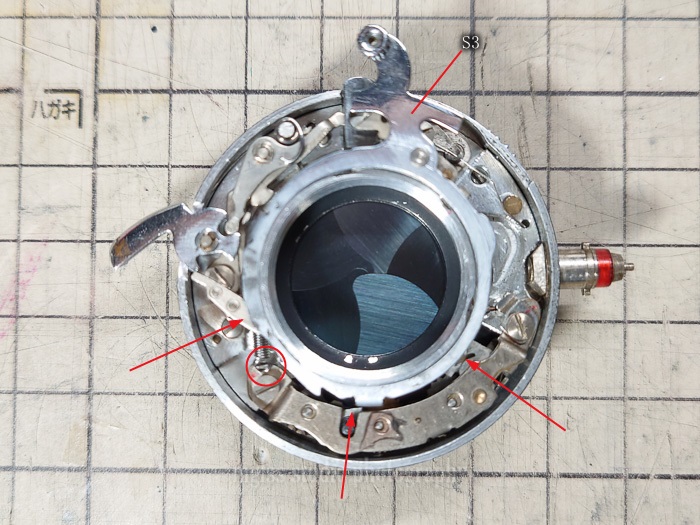

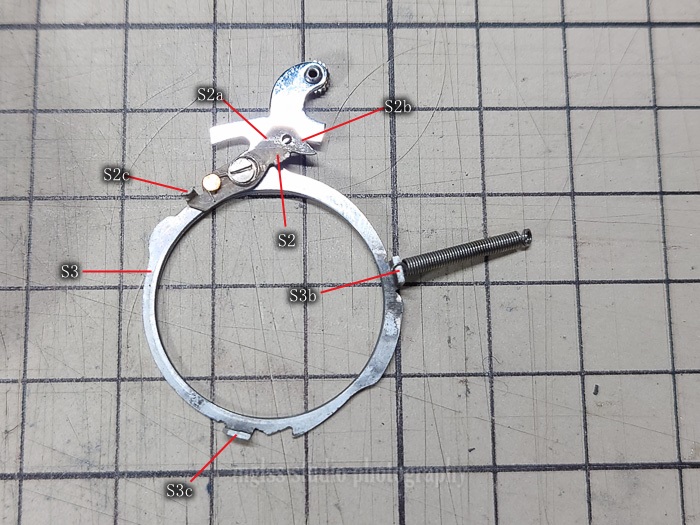

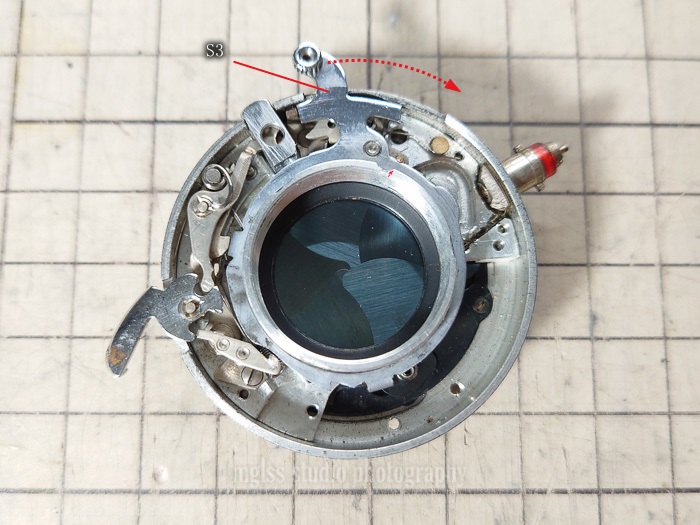

S3:チャージ環を外す。固いので周りから少しずつ引き抜く。

外したところ。

バネの端が不自然。バネの端を無理やり曲げてかかりを作っているように見える。過去に破損しているのかもしれない。バネは実測で外形φ1.98、全長16.85、線径φ0.33。

チャージする際にザラツキを感じたので見てみると、シャッターユニットのリングの内側と擦れる部分に摩耗した箇所があった。サンドペーパーで滑らかにしておいた。

シャッター羽根と絞り羽根を分離するため、シャッターユニットをケースから分離していく。

外部レリーズ端子を外す。ネジ×1。

赤矢印のシンクロ接点を外す。ネジになっているので接点自体を回して外す。接着剤が入っているようなので、アセトンで緩めてから外した。

青矢印のシンクロ切片は黒い両面テープで固定されていた。絶縁用かと思ったが、切片がシャッターユニットの金属やケースに当たっているので違うだろう。ベタベタでホコリを巻き込んでいたのでアセトン外して洗浄。組み立て時は透明マニキュアで固定した。

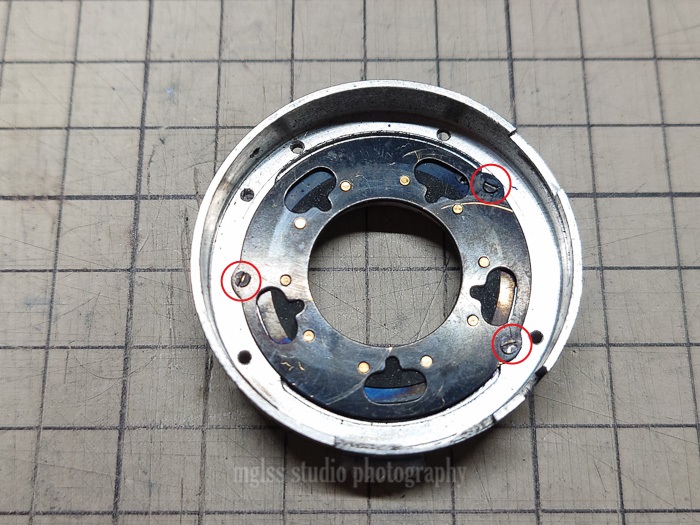

裏側のネジ×3を外す。これでケースからシャッターユニットが分離する。

シャッターユニットが分離した。非常に固く、静かに外せなかったため、シャッターユニット裏にあったシャッター羽根がばらけてしまった。

シャッター羽根の油はそれほど強くなく(と言ってもベンジンが黄色くなる程度には汚れていた)、シャッター不動の原因はここではなかった。

矢印の外に出ているバネはケースにかかっていた。組み立ての際に注意すること。

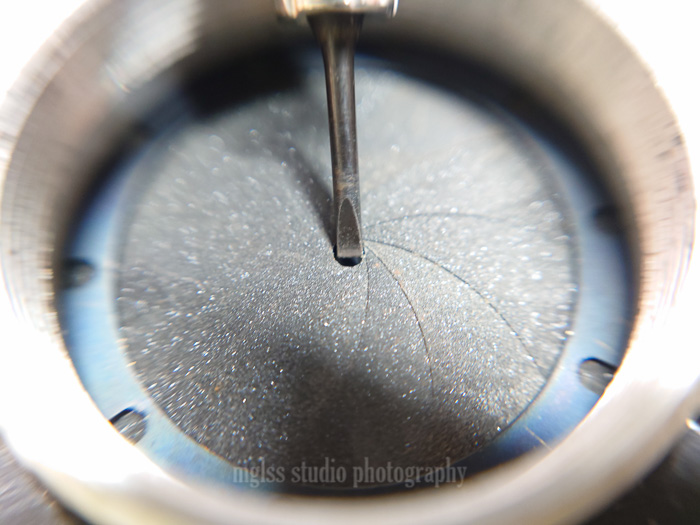

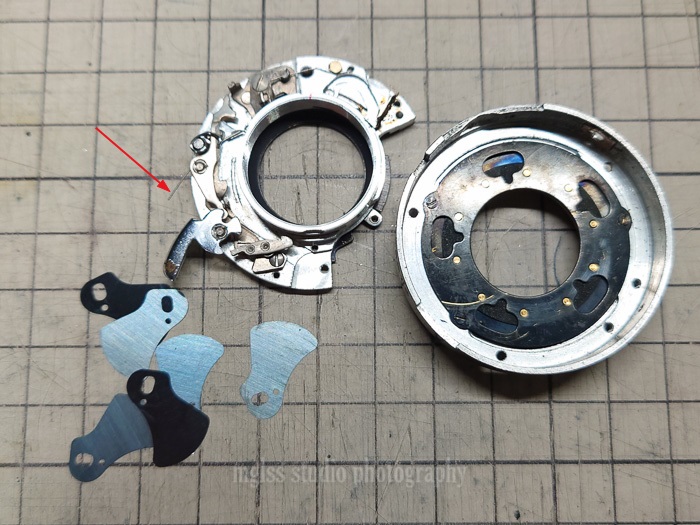

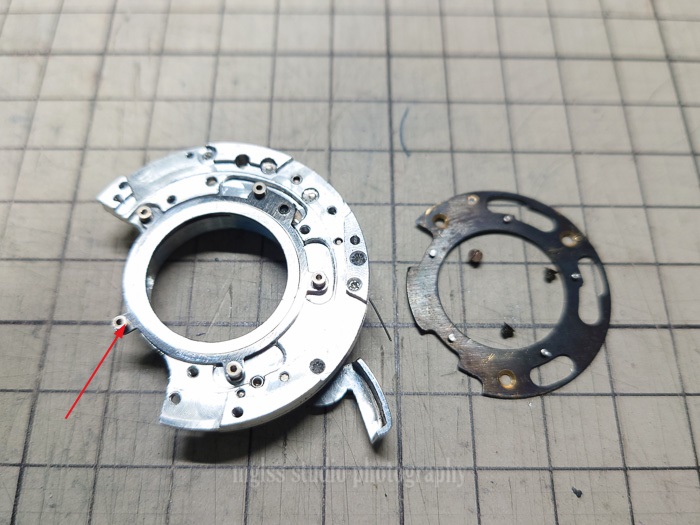

絞り羽根固定環を外す。ネジ×3。

絞り羽根を外す。シャッター羽根と同じ程度に油で汚れていた。

表面がザラザラした仕様のため汚れが拭き取りにくい。ベンジンに浸けながら軽くブラシでこすって洗浄した。

絞り羽根作動環を外す。ネジ×2。

一緒に裏側の絞り環も外れた。

ところどころ紫色になっているのが気になっていたが、どうやらシャッターケースの裏側を塗った黒マーカーが劣化し、油と共に周りにしみ出したものらしい。すべて清掃する。

シャッター羽根固定環を忘れていた。これも外す。ネジ×3。

シャッター羽根作動環を外す。

外したところ。

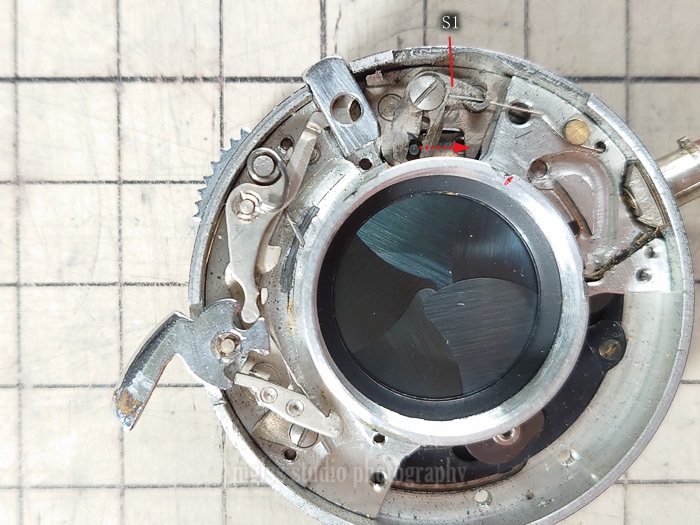

シャッター羽根作動環を動かす部品S1の動きが悪い。たまにバネで戻らず、動きが止まってしまう。

外して洗浄する。ネジ×1。矢印のバネのかかりに注意。

ベンジンに漬ける・ブラシでこするなどしてみたが、黒いグリスのようなものが固着して取れない。砂消しゴムで表面をこすると汚れが取れ、動きも良くなった。

ここに注油するのは問題がありそうなので、こすれる面に「鍵穴のクスリ」を塗っておいた。念のためだが、直接スプレーするのではない。適当な容器にスプレーして粉をとっておき、その粉をエタノールで溶いて筆で塗る。乾くと粉だけが残るので、余分な粉を軽く拭き取れば良い。

ほぼすべて分解したので、各部品を洗浄し、注油しながら組み立てる。

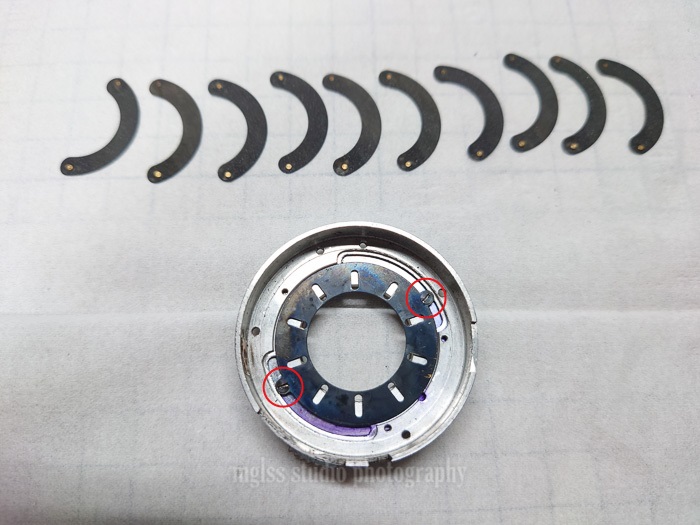

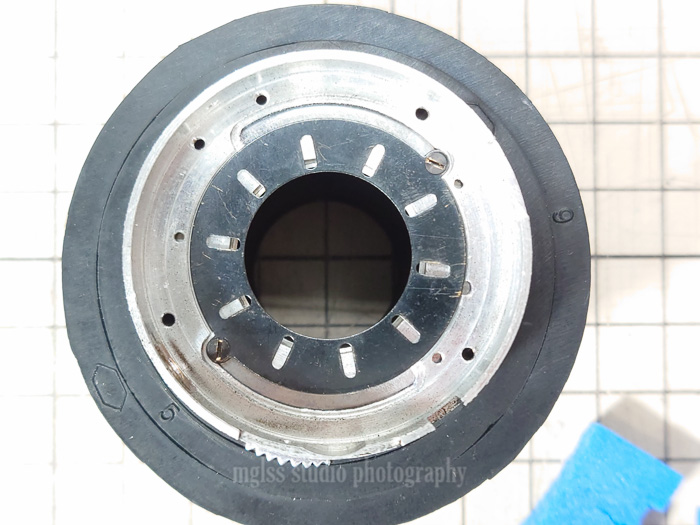

絞り羽根を組み立てる。10枚羽根で難易度が高い。いつもは簡易な方法でしのいできたが、今回は作動環を先にケースに取り付けておく必要があるため、正攻法でやるしかない。

まず、絞り羽根作動環と絞り環をカバーに取り付ける。絞り環は開放位置にする。

どこでもよいので1枚目を置く。

左回りに2枚目を置く。そのまま6枚目まで置いていく。

7枚目以降は、作動環の溝が先に置いていた羽根の下になって隠れており、そのまま置くことができない。

そのため、1枚目の羽根の下に潜らせながら、うまく溝にはめ込む。この時、1枚目の羽根の根元あたりを軽く指で押さえておくと羽根が外れにくい。

なお、写真の青いブロックは高密度スポンジ。これで6枚目の羽根が動かないように押さえている。これはYouTubeの「daitocamera」というカメラ分解修理チャンネルで知った方法。スポンジは百均の「ダイヤモンドパッド」という製品の一部を切り出したもので、鏡の水垢をこすり取る掃除道具だ。

10枚全部置いたら、絞り羽根固定環の穴に合うよう、大まかに羽根の形を整える。

固定環を軽く上からあてがい、固定環の穴と羽根のピンの位置が合うかを確認する。固定環の上に透明な粘着テープを貼り、持ち手を作るとやりやすい。

これを参考に「羽根の形を修正」→「固定環をあてがう」というのを繰り返し、おおむね全てピンが穴の位置に来るようにする。

あとは、なんとかして羽根のピンを固定環の穴にはめる。羽根を竹串などで押したり、固定環を上から軽く押さえながら少し回したり、絞り環を少し動かしたりするとやりやすい。

全てはまったらネジで固定して完了。絞り環を動かして動きを確認する。

今回はかなり苦戦して、この作業だけで2時間かかった。

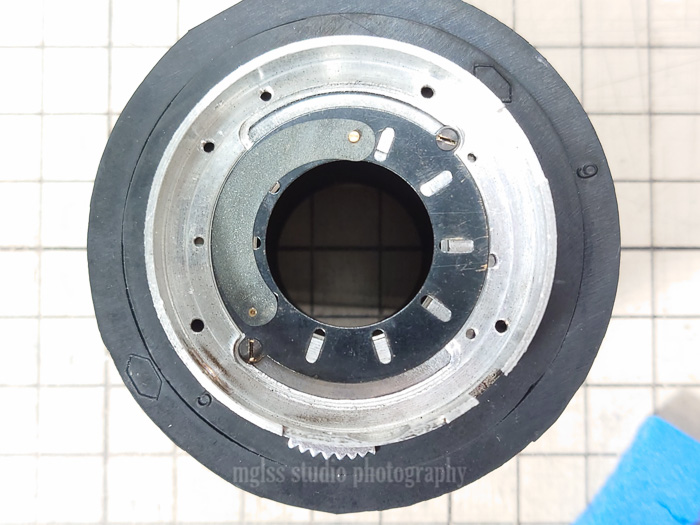

シャッター羽根の組み立て。

羽根をすべて置いたらシャッターユニットをケースに入れる必要があるため、シャッターユニットの外に飛び出しているバネを内側に引っ込めておく必要がある。

今回は粘着テープでバネを内側に引っ張り、ユニット全体に張り付けた。

シャッターユニットを裏返してシャッター羽根を置いていく。絞り羽根と違って難しくない。

中央の穴から羽根が落ちやすいので、前側から丸く切った紙を張っておいた。

1枚目を置く。どこでもいい気がするが、一応、元通りの位置に置いた。

左回りに2枚目を置く。このまま5枚目まで置いていく。

矢印は1枚目の羽根。この上に重なるように最後の1枚を置く。

全ての羽根を置いたら、上からケースをかぶせる。固いので途中で羽根がばらけないように注意。奥までしっかりと入ったらネジで固定する。

シャッターユニットを裏返して前側にする。

固定していたバネの粘着テープを外し、元の位置に戻す。

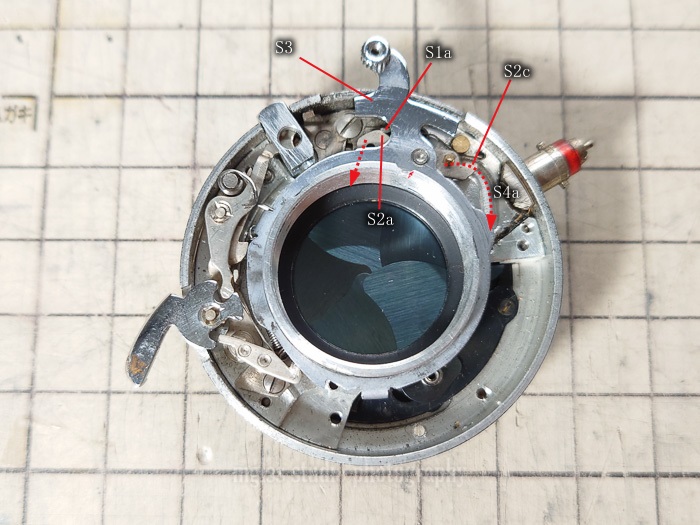

S1aを動かして羽根が正常に動くことを確認すれば完了。

シンクロ、外部レリーズ関係を取り付けたら、S3:チャージ環とSG:スローガバナーを取り付ける。SGが先の方がやりやすい。

スローガバナーは事前に軸受けやアンクルの足に注油しておく。強くこすれる場所にはグリスを塗っておく。

注油に関しては知識がないためよく分からないが、恐らくグリスに関しては、レリーズ時にS3がSGの抵抗を受ける箇所、シャッター羽根の開閉のためS3がS1aを押す箇所、その他レリーズ係止に関係する箇所、などに塗っておくとよいと思う。S3がS1aを押す箇所は高速秒時に影響するので軽いオイルの方が良いかもしれないが、羽根にオイルが回る可能性がある。

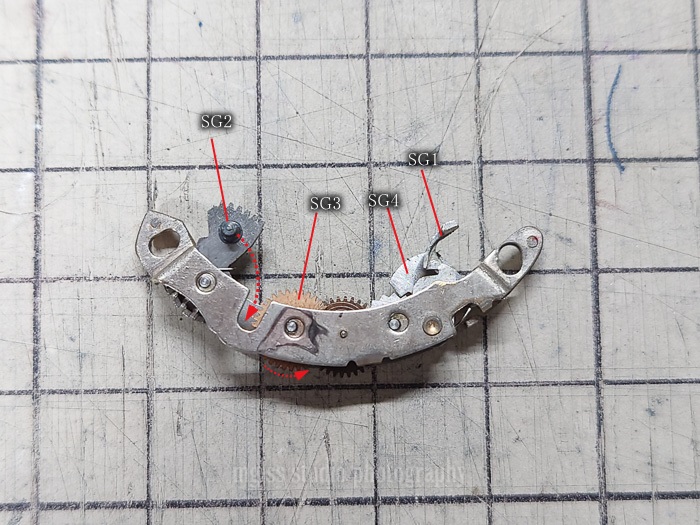

スローガバナーをシャッターユニットに取り付ける際、出っ張っているSG2が当たるので、内側に収めたい。しかしSG2はそのままではSG3:ギアに当たって中に入らない。

SG1を押すとSG4:アンクルが外れてギア群が回るようになるので、SG3を左に回しながらSG2を押すと、SG2のピンがスローガバナーの切り欠きまで入るようになる。

入ったらSG1から手を離せば、アンクルが噛み合ってギアが固定され、SG2はそのまま内側から動かなくなる。

その状態でスローガバナーを取り付ける。

今度はSG4:アンクルが当たるので、SG1を押してSG4を引っ込めながらシャッターユニット内に入れる。

入ったらネジで固定するが、ネジ穴が長穴になっている。組み立て後にスローガバナーの位置でシャッター速度を調整するので、中間位置にしておく。あまり外側に寄せるとギアがカバーに当たって動かなくなるので注意。

次にS3:チャージ環を組み入れる。先に丸印の位置でバネをスローガバナーにかけておくとやりやすい。

矢印の数カ所で部品を踏んでしまいやすいので注意。

チャージ環の内側やチャージバネはシャッターユニットの筒と強く擦れるが、ここの潤滑をどうしたらいいのか分からない。高速運動する箇所なのでグリスは駄目だろう。最初は鍵穴のクスリを塗ったが、チャージ時にざらつく感触が残った。代わりにCRCを塗ってから余分な油を拭き取ると、チャージが滑らかになった。オイルのしみ出しが不安だが、とりあえずこのまま組み立てる。

速度環を取り付ける。速度1秒の位置で取り付けるとやりやすい。固くてはめにくい場合は、矢印の位置を先にかけ、上に少し押しながらはめ込むとよい。

丸印の部品を踏みやすいので注意。

ボディに取り付けていないが、この状態でも秒時調整が行える。適当な筒を使い、シャッターの全体の開閉を計測できればいいだろう。

アンクルの負荷が切り替わる1/10と1/25と、スローガバナーが関わる最高速である1/100の3つをメインに調整すればよい。細かい調整はボディに取り付けてからの方がいいかもしれない。

この個体は1/100までは良い秒時が出たが、1/250は90%、1/500は70%程度の速度しか出なかった。センサーの波形を見るとシャッター羽根の開閉は高速に行われているので、問題はチャージリングの回転速度のようだ。潤滑の問題かと思って色々試したが、潤滑なし、鍵穴のクスリ、CRCのいずれも同じ速度だった。対処が分からないので調整は諦める。チャージリングのバネが加工してあるので、その影響かもしれない。

距離指標窓を清掃する。ネジ×1。

窓はガラスだった。距離指標自体はトップカバーを外してから清掃すればよい。

トップカバーを外していく。

背面のネジ×1と接眼レンズを外す。接眼レンズはかなり固かったので、ソフトタッチプライヤーで掴んで回した。

接眼レンズの枠は金属製のため、そのままだと眼鏡に傷がつく。プラ板をドーナツ状に切り出して貼り付けておくとよい。

距離計の横のネジ×1を外す。

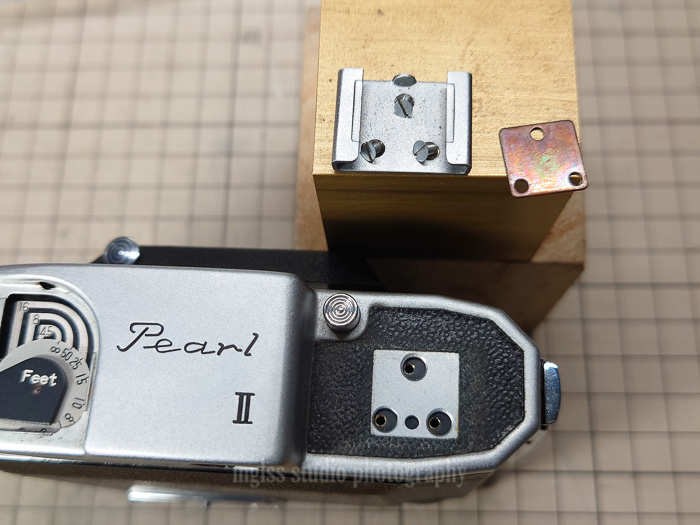

アクセサリシューを外す。ネジ×3。

シューの下に金属板が入っていた。

これでトップカバーが外れる。

レリーズボタンが落ちてくる。バネがあるので紛失注意。組み立て時は先にレリーズボタンとバネをトップカバーの穴に入れておき、天地を逆にして取り付ける。

距離計は中間レンズが動くタイプ。

上からのネジを3つ外すだけで距離計ユニット一式を分離できそうに見えたが、外すと調整が必要になるだろう。距離計の調整は面倒なので、このまま清掃しやすいところまで分解する。

矢印のL字型の金具を外す。丸印の位置で軽く接着されているのでアセトンで剥がす。

接眼部側を外すと回せる。回しながら上に引き上げると金具が外れる。

被写界深度指標を外す。上からネジ×1。

後ろ側のネジ×1を外す。これで被写界深度指標が外れる。

組み立て時、ネジ穴が奥にあるのでネジを取り付けにくい。薄く削ったドライバーの先に両面テープを貼り、そこにネジをくっつけてしまうとやりやすい。

被写界深度指標は左斜め方向に引き出すと外しやすい。

おおむね分解したので、清掃し、こすれる部分にモリブデングリスを塗っておく。表面鏡とハーフミラーは隅を軽く撫でたところしっかりしていたので、クリーナーで全面を清掃した。ハーフミラーの状態が良く、クリアなファインダーになった。

この個体の距離計は最短の1.4mではピッタリ合致しているが、無限遠側は少し二重像が行き過ぎる。

丸印の金具は少しカーブを描いている。この曲がり具合で二重像の移動が調整されているようだ。金具は右側が後ろ側に反っている。なお、写真は無限遠状態。

この金具の右端だけをごく僅かに前側に曲げれば無限遠側の二重像を修正できるはずだが、かなり難易度が高い。当初はそのままにしていたが、後日、思い立って精密用プライヤーでごく軽く曲げてみたところ、近距離はそのままで無限遠が一致するように調整出来た。うまくいったが、これは運が良かっただけだろう。

左右像の細かい調整はレンズ右上の丸印のネジで行うのだろう。

恐らくだが、ハーフミラーを交換した際は、レンズ右上のネジを中間位置にしておき、ハーフミラーの台座の角度で大まかに調整するのだろう。台座は丸印のネジで固定されており、動かないよう接着止めになっている。

丸印の表面鏡のネジは縦位置調整だろうか。

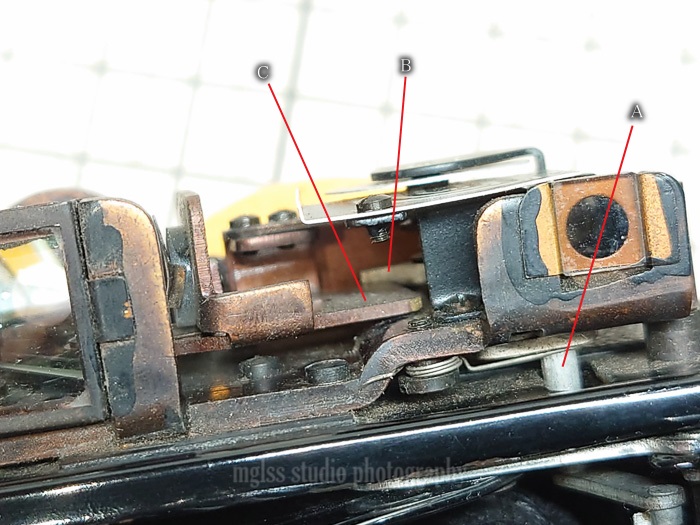

距離計の仕組みは単純。レンズから伝わった前後運動がAに伝わり、Aの後ろ側のBが中間レンズを固定するCに動きを伝えている。

この辺りのこすれる部分にグリスを塗っておくと動きがスムーズになる。

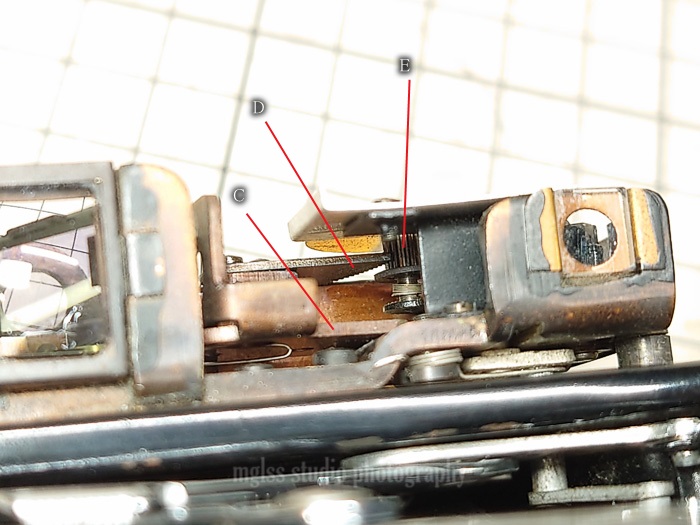

距離指標の動きは、先ほどのCの上にあるノコギリ状のDがギアEを回すことで行われる。

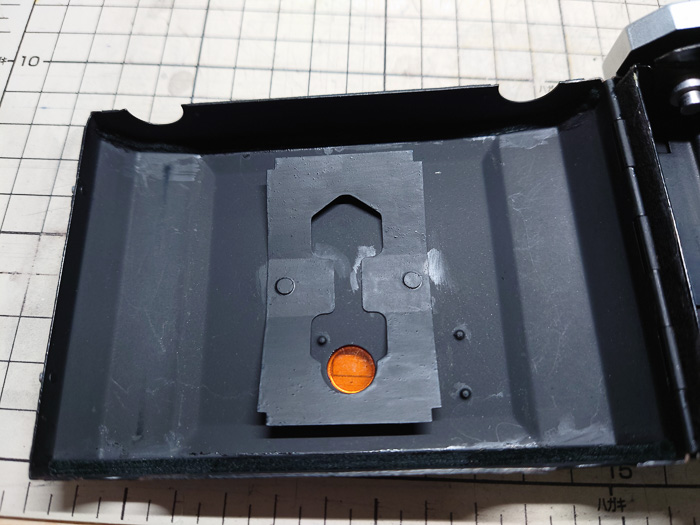

晴天での撮影時、最後の数コマで画面全体を覆う光漏れが発生した。

内部にLEDライトを入れて光線漏れをチェックしたが、蛇腹側にはそれらしき場所は見当たらない。そこで赤窓が原因ではないかと考えた。圧板はフィルムの遮光紙に密着するが、圧板と裏蓋の隙間はどうなっているのか分からない。

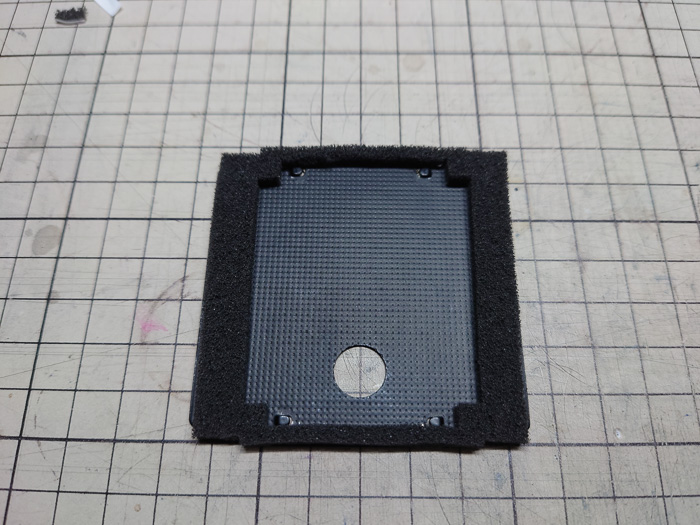

とりあえず圧板を外してみる。4点で板バネが引っかかっているだけ。上下どちらかをゆっくり引っ張って外し、反対側は圧板をずらせば外れる。

外してみると、やはり圧板と裏蓋の間の空間に遮光はされていない。

対策として、圧板の裏側に板バネを避けて黒いスポンジを貼った。圧板と裏蓋の間は4mm程度なので、4mm厚のスポンジにした。モルトプレーンは3mm厚までしか持っていなかったので、ちょうどよさそうなエアコン部材を利用した。たまたま来ていた業者から頂いたもの。目が荒いので遮光には適さないかもしれないが、半分くらいに押しつぶされるので大丈夫だろう。

念のため、板バネの見える面とネジの先端を艶消し黒で塗っておいた。

後日、晴天時に撮影し、光漏れが発生しないことを確認した。

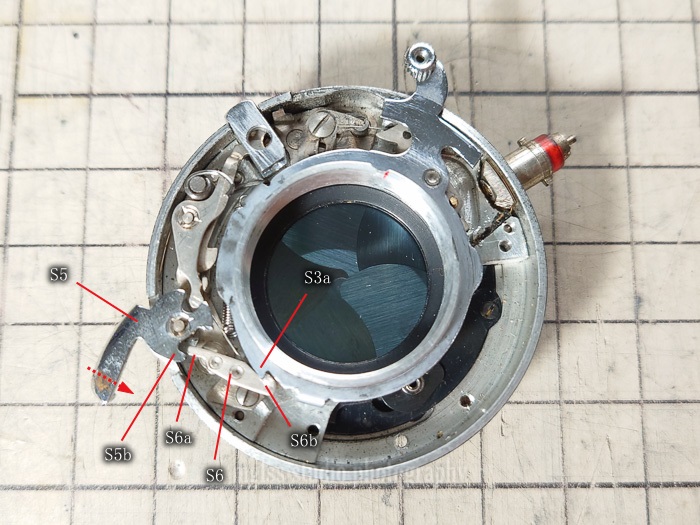

S1がシャッター羽根作動環のピンを右に移動させることでシャッターが開く。

シャッターが開いたところ。ピンが左に戻るとシャッターが閉じる。S1はシャッターが閉じる方向に力がかかっている。

S1の動作は、別の部品によってS1aが押されることで行われる。

シャッターユニットのベースには2つの溝、経路S4aとS4bが彫られている。この溝がシャッター制御にかかわってくる。

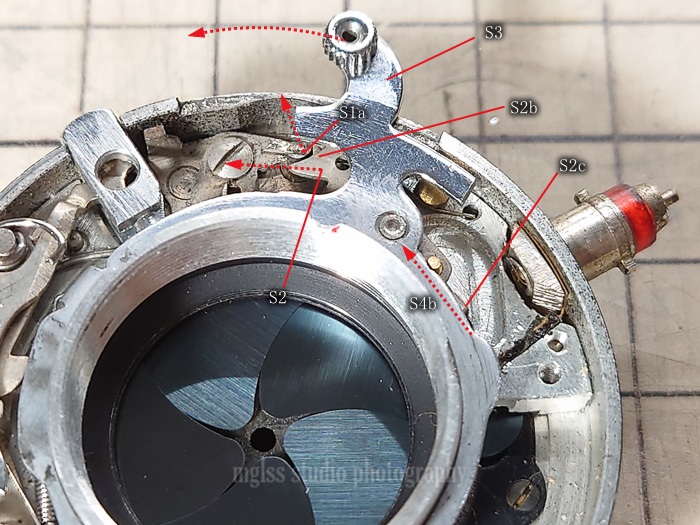

先ほどの(S1a)を押すのはS3:チャージ環の裏にある鳥の頭のような部品S2。S2はS2a、S2b、S2cの各部分がそれぞれ別の役割を持っている。

なお、S3bはBulbと1/500の際に使われる箇所、S3cはスローガバナーの負荷を受ける箇所だ。

初期状態。S3を右に動かすとチャージ。

写真ではS3のバネが外れているが、本来はS3は左回り方向(レリーズ方向)に力がかかっている。

チャージの途中。

S3が右に動く際、裏側のS2aがS1aに当たって下がる。反対側のS2cは上がり、ベースの溝S4aを通る。これにより(S2)は頭を下げた状態でS1aを避けながら右に移動する。

チャージ完了。

S6bがS3aを係止する。S5:レリーズボタンを押すとS5b→S6aと力が伝わって係止が外れ、シャッター動作開始。

S3が左に移動するとともにS2も移動する。その時にS2bがS1aを押す。

チャージ時とは違い、S2cは溝S4b(写真ではS3の裏に隠れている)を通るため、S2は頭を下げず、そのままS2bがS1aを押してシャッターが開く。

S2がS1aを通り過ぎるとS1aはバネの力で元の位置にもどり、シャッターが閉じる。

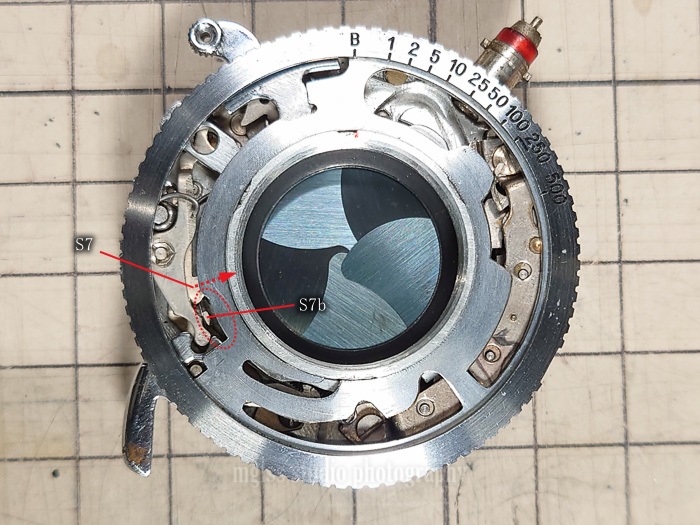

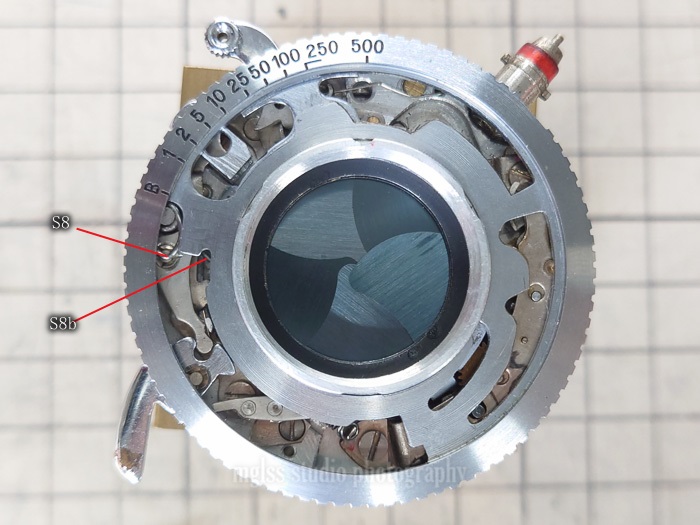

Bulbの動作は、レリーズボタン押下でS7が右に動いてチャージ環の(S3b)を係止することでチャージ環の動作を止める。

S7bはS7の一部で、S7が右に動くときに一緒に動く。Bulbモードでは赤点線で囲った速度環の切り欠きがあるのでS7bが移動できるが、それ以外の速度では切り欠きがないため移動できない。

秒時は主にS3cがSG:スローガバナーのSG2を押し、負荷を受けながらS3が回転することで作られる。

またSG1の押し込み具合でアンクルが雁木車にかかる量を調整しており、SG1が押し込まれるほど負荷が小さくなる。

SG2は外側に開くようバネがかかっている。チャージ前は、前回のレリーズでS3cに押されているため、SGの切り欠き内に収められてS3cが当たらない位置にある。SG1は押されていないとアンクルが強くリンクしてギアが動かず、SG2はそのまま動かない。

チャージするとS3dがSG1を押してアンクルが解除されるため、SG2が外側に開く。

速度の調整は、速度環のカムがSG1を押したり、SG2の移動幅を制限したりして秒時を作っている。

写真は1秒。

SG1は負荷が大きい状態。SG2のピンはほとんど制限されていないため、チャージでSG2が大きく開く。するとチャージ環が長い距離の間SG2の負荷を受ける。

1/10。

SG1は同じく負荷が大きい状態。SG2はわずかしか開かないように制限を受けているため、チャージ環への負荷が小さくなる。

1/25。

SG1は負荷が小さい状態になった。SG2は再びほとんど制限されない状態。

1/250。

SG2は開ないよう制限されている。そのためチャージ環がスローガバナーの負荷を受けずに全速で回転する。

1/500。

スローガバナーの負荷を受けないのは1/250と同じだが、バネS8が速度環に押されて固定されている。S8の一部S8bはチャージ環の(S3b)にかかっており、チャージ環がレリーズで回転する速度をブーストする。1/500は通常のバネに加えてS8も加わるため、チャージが重くなる。