トップカバーを外していく。

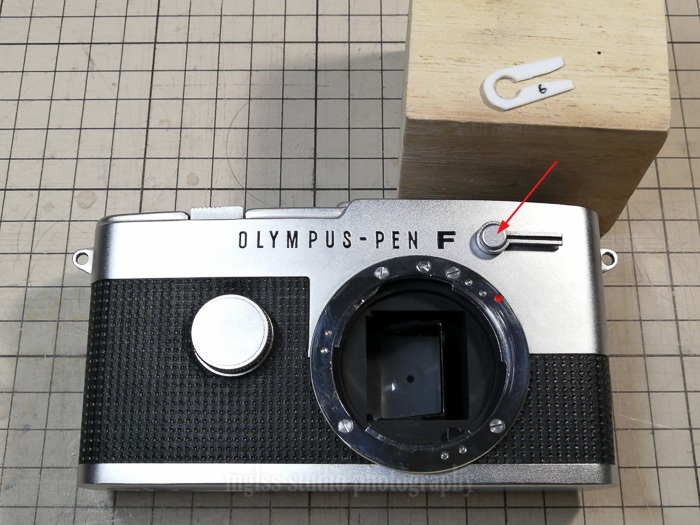

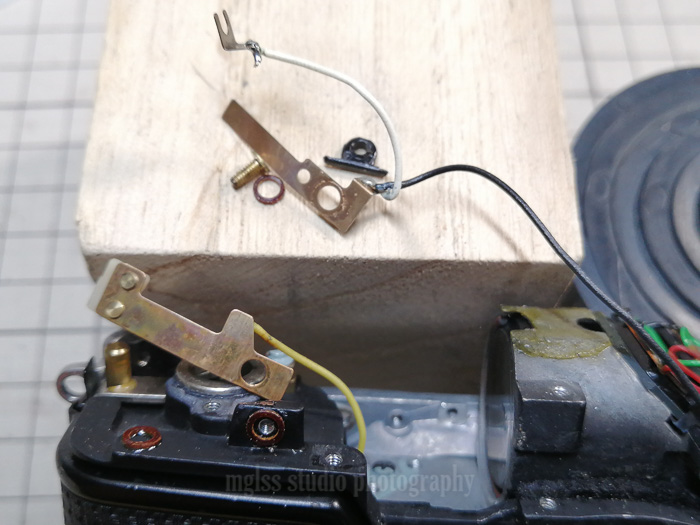

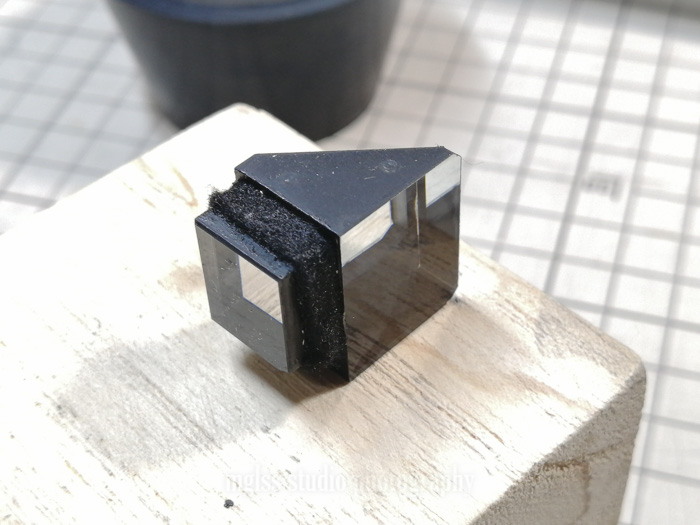

まずはセルフタイマーのレバーを外していく。ボタンがネジになっているので、これを外す。掴みどころのないネジなので、ゴムシートを押し付けて回す。プラバンで写真右上のような治具を作成したが、ボタンが沈み込むので使えなかった。ボタンの外径は6mm。

ボタンを外すと、奥にねじの頭が見える。逆ネジ (Left-Handed) なので右に回して外す。

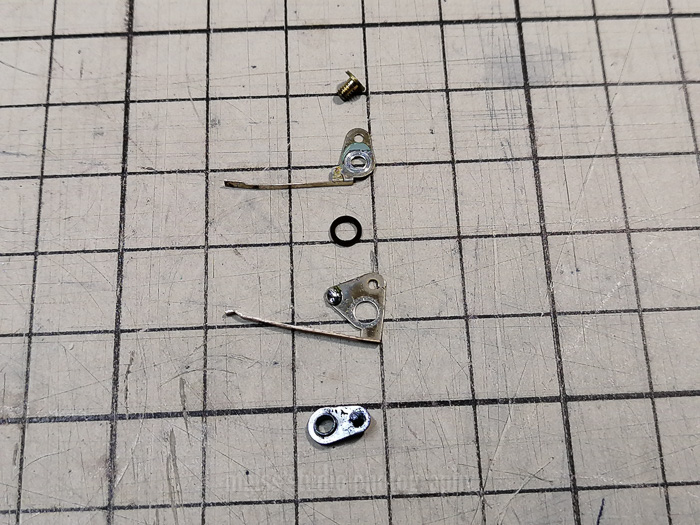

レバーが外れる。必要ならネジ×2を外せばレバーを分解できる。

ネジで固定されている部品は上下があるので注意。逆につけるとセルフタイマーがボタンを押してもスタートしなくなる。

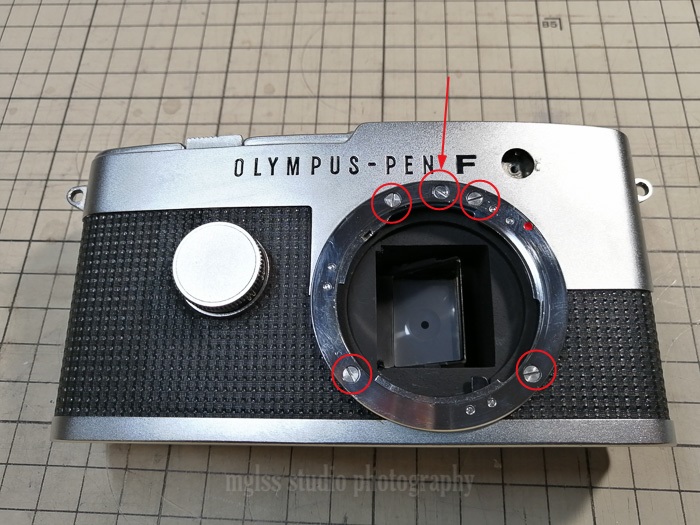

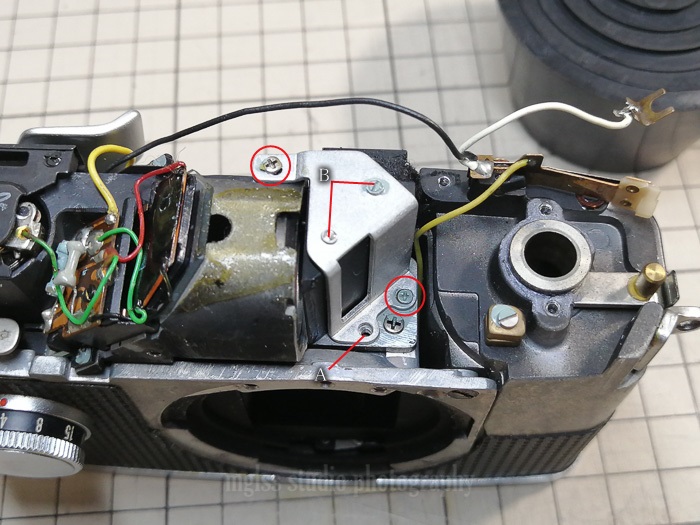

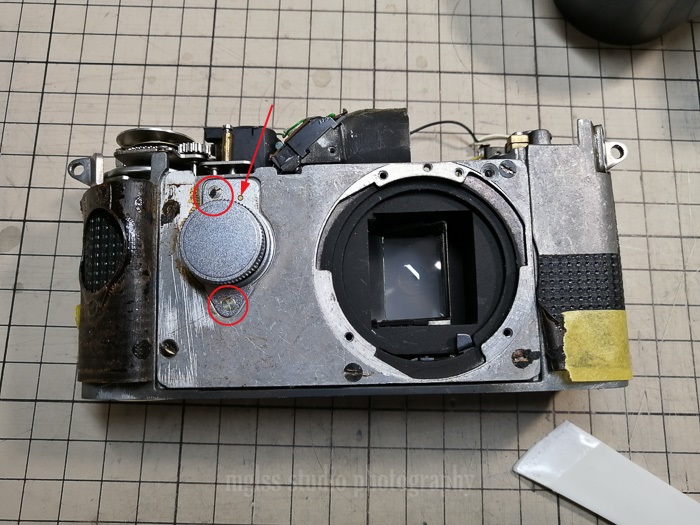

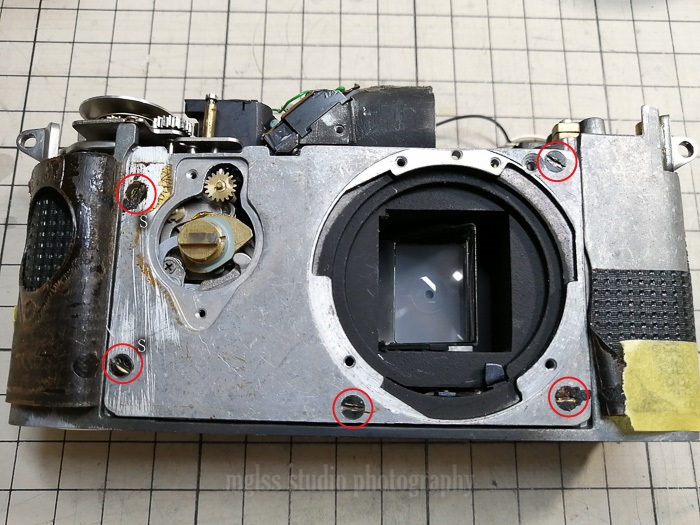

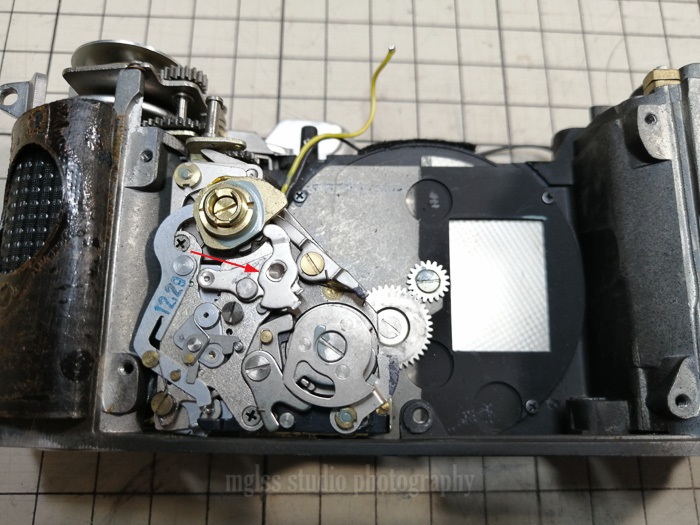

マウント部のネジ×5を外す。矢印のものだけ違うネジ。このネジはセルフタイマーの固定も兼ねている。

個体Xに調整用ワッシャーはなかった。個体Yには左下のネジ穴1カ所だけ調整用ワッシャーがあった。

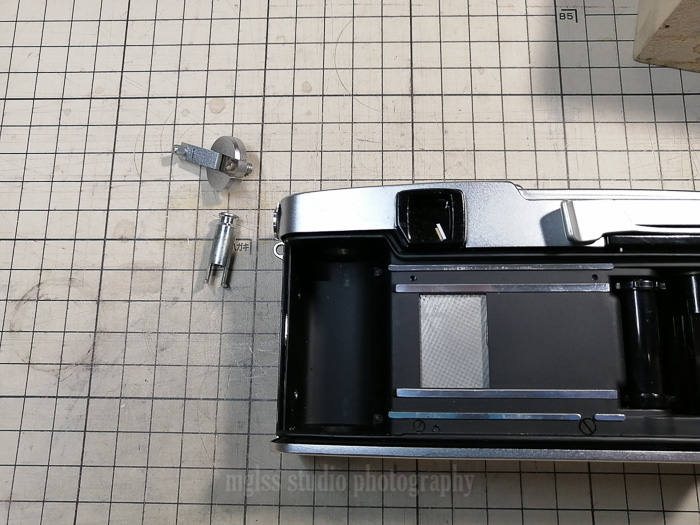

裏蓋を開き、巻き戻しクランクに繋がるフォーク状部品を箸などで固定。クランクを左に回して外す。

必要なら軸も外して清掃、注油する。

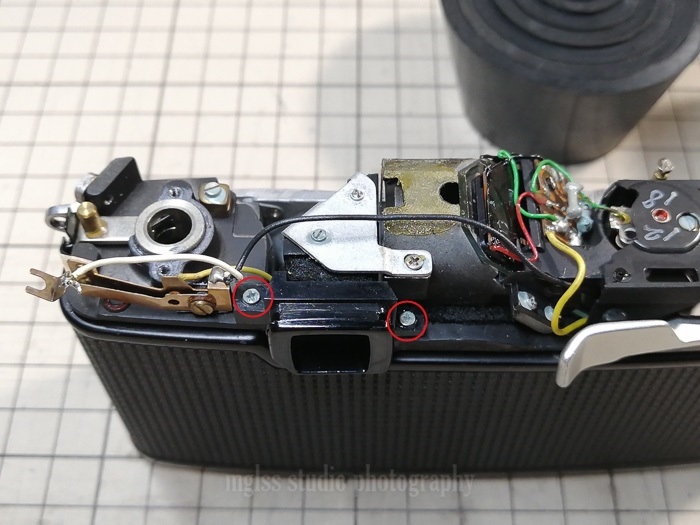

巻き戻しクランクの下にあるネジ×2を外す。

巻き上げレバーを動かすと、その下にネジがある。これを外す。外した後は完全に巻き上げてシャッターを切っておく。

なお、不具合で巻き上げレバーが動かないときは、底側にある巻き上げ関係のギアを外す必要がある(「巻き上げ系の分解」を参照)。

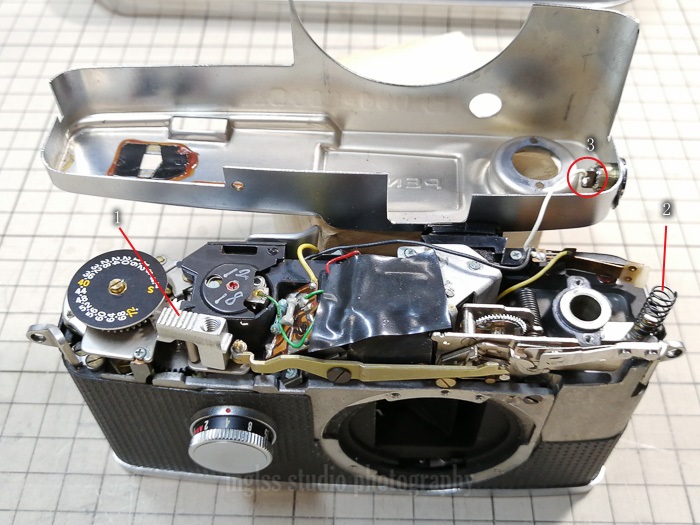

トップカバーを上に引き上げると外れる。内部は固定されていないバネがあったり、シンクロ接点がビニル線で繋がっているので、切らないようゆっくりと外す。

1:レリーズボタン、2:バネを回収しておく。3にシンクロ接点の接続がある。

シンクロ用のビニル線は部品を引っ張ると外れる。これでトップカバーを分離できる。

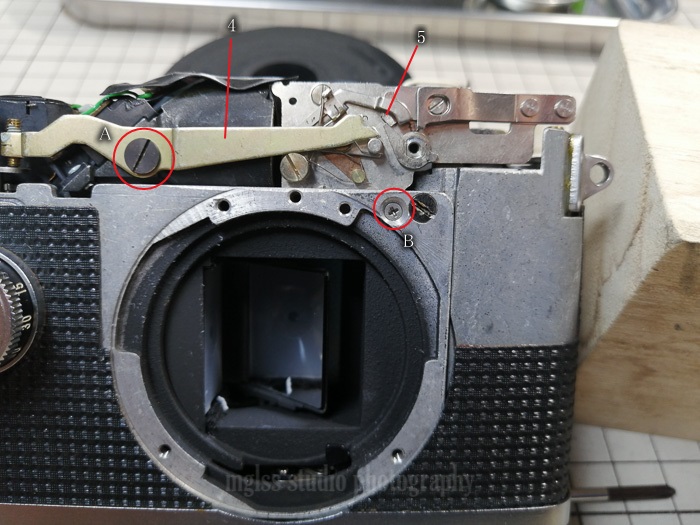

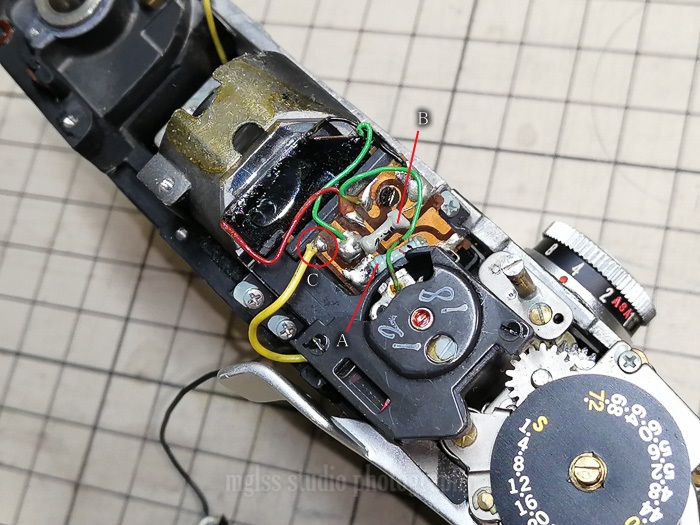

Aのネジを外すと4:セルフレバーが外れる。更にBのネジを外すと5:セルフタイマーが外れる。

組み立て時は4と5のリンク状態に注意。4のレバー右端が5のピンの上に乗る。

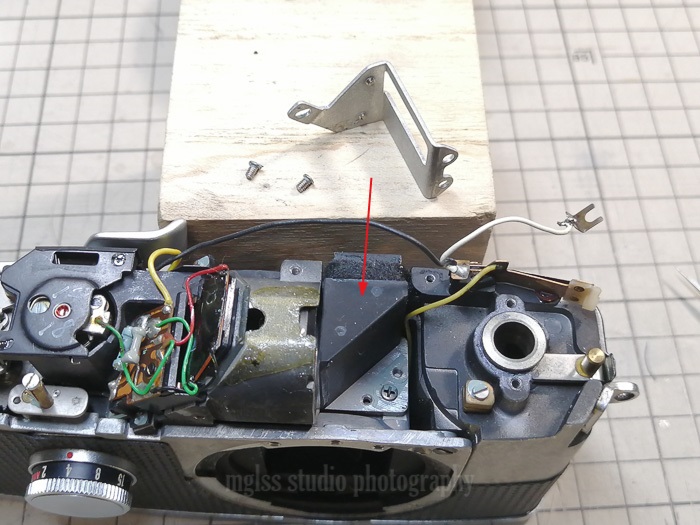

セルフタイマーをベンジンに浸けて容器ごと振って洗浄した後、回転部分の軸受けに注油する。動作確認は写真のようにレバーを仮付けするとよい。

記事の都合上、セルフレバーが付いたままになっている。

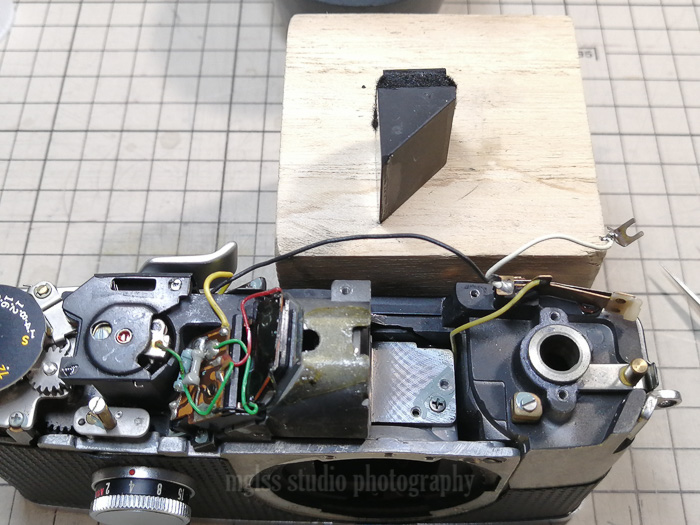

2カ所の黒ビニールテープをはがす。ファインダーの遮光用だろう。組み立て時は新しいものを貼る。

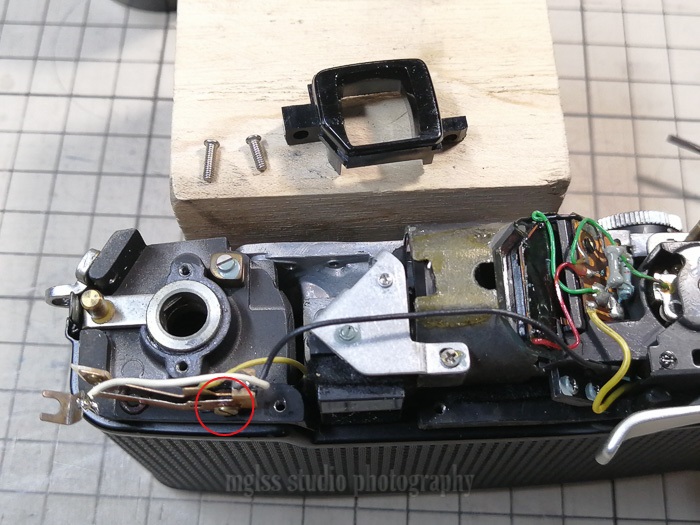

接眼部を外す。ネジ×2。

左が長いネジだった(個体Yは同じ長さ)。

ここで接点が邪魔なので外しておく。ネジ×1。

黒い絶縁部品に裏表はないようだ。

プリズムカバーを外す。ネジ×2。

Aには最初からネジがなかった。Bはプリズムを抑えるためのネジで、外さなくてよい。

個体YではAにネジ穴自体がなかった。Bにもネジはなく、窪みがあるだけだった。

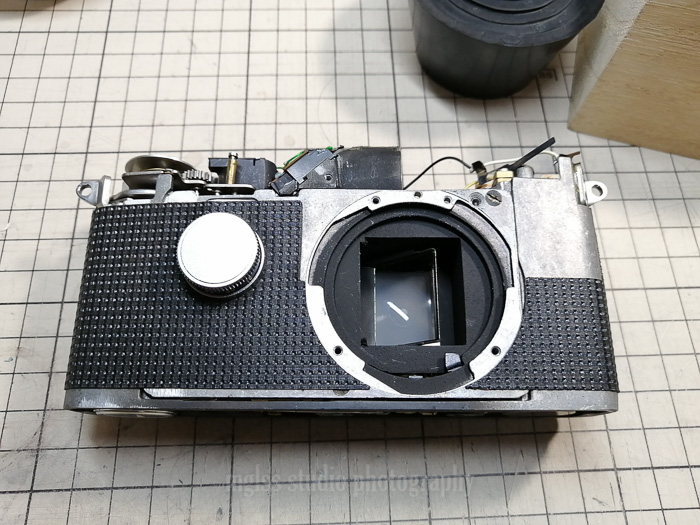

次にプリズムがそのまま外れる。

プリズムの接眼部周辺は元々劣化したモルトが貼られており、塗装が剥がれていた。写真は以前の分解でフェルトに張り替えたもの。

メーターのネジが見えているので外せそうに思えたが、内部で引っかかりがあり、外せなかった。後でわかったが、前側のシャッターダイヤルとメーターのリンクがあり、この時点でメーターを外すことはできない。

なお、メーターの二つの抵抗は、Aが出力調整用、Bが傾き調整用。個体Yは抵抗が3つあった。回路をよく見ていないので役割は分からない。

個体Xは実測でAが8.45kΩ。Bが7.95kΩ。

このカメラの本来の電池は1.3VのMR-9なので、1.5VのLR44ではメーターがオーバー露出を示す。この個体では+2.5段オーバーとなり、使いにくい。

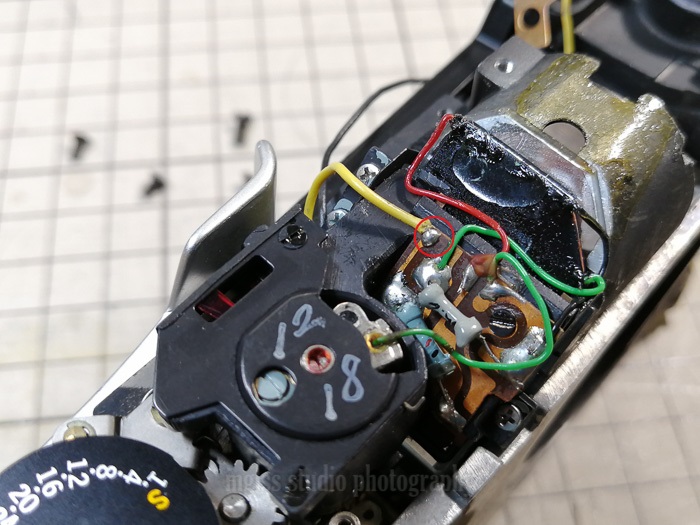

メーターの調整は、今までは抵抗を変更して行っていたが、ネットで調べると「1N60」というゲルマニウムダイオードのVFで電圧を落とす方法もあるらしい。電子部品屋で1N60の互換品「ユニゾン 1K60」を入手し、電池マイナスから伸びる導線と基板の間(写真C)にこのダイオードを1個挟んだところ、+1段オーバーまで出力が落ちた。これならISO設定を1段下げるだけでよいので実用的だ。傾きは一致しており、調整の必要はない。

なお、このダイオードを2個直列で入れるとメーターの出力が下がりすぎ、-2/3段アンダーとなった。(追記)上記の露出は組み立て時の感覚的なもの。後日、輝度箱で計測すると、1K60を1つ挟んだ場合、1.5V電池でおおむね適正露出を示すことが分かった。

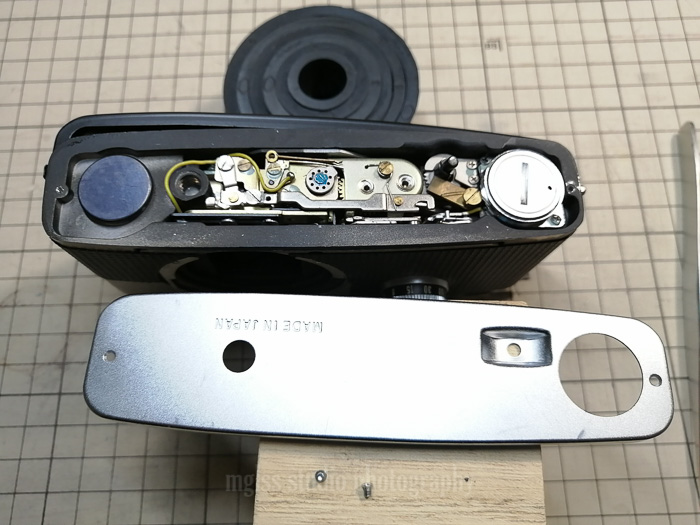

次に底蓋を外す。ネジ×2。矢印の巻き戻しボタンが残るので注意。

巻き戻しボタンを回収する。

前板を外していく。

プラスチックのヘラを使い、左右の張り革を剝がす。アセトンで少しずつ剝がした。かなり接着が固かった。

写真のように前だけ剥がせばネジにアクセスできる。

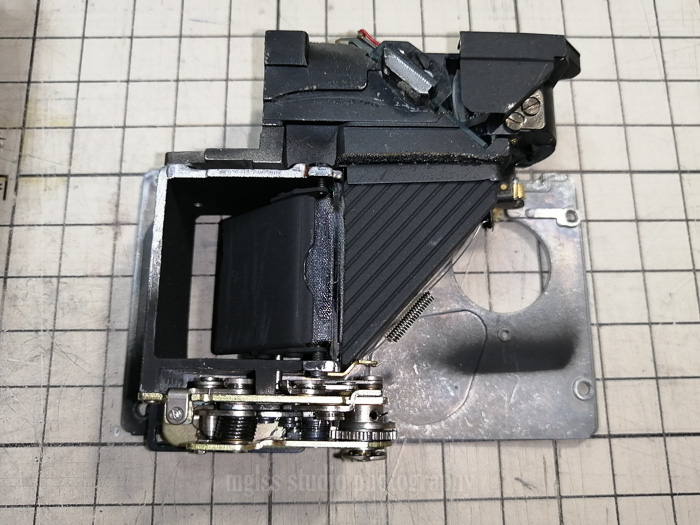

次に速度ダイヤルを外す。ネジ×2。状態はISO100、速度「B」とする。

矢印の場所に内部の部品の軸の先端が見えている。

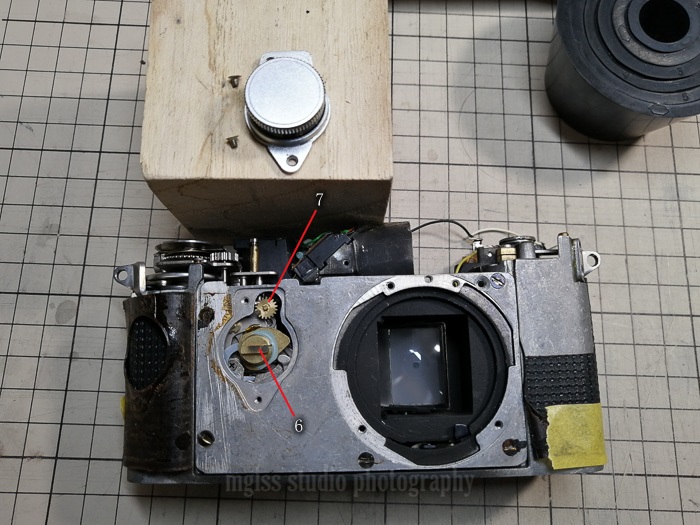

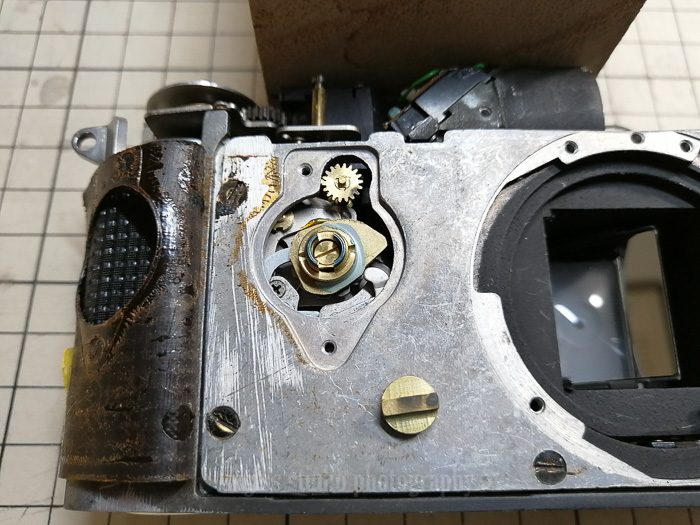

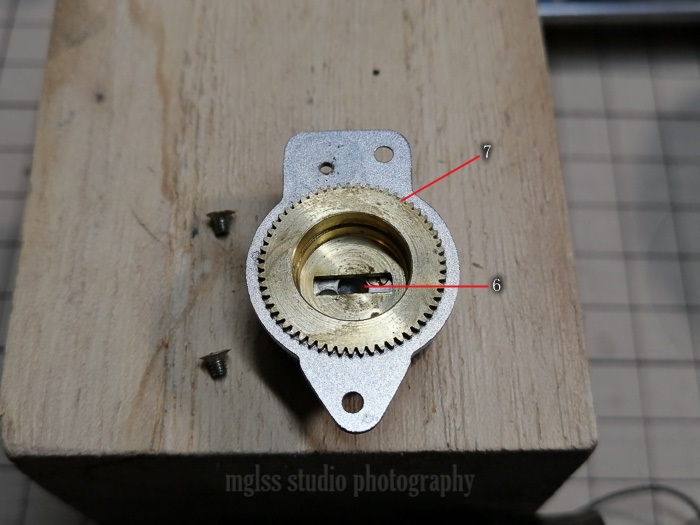

6、7は速度ダイヤルとのリンク部分。

6はシャッター速度の切り替え用。6は乗っているだけなので回収しておく。

7は奥でファインダーの赤ベロとリンクしている。先ほどシャッターダイヤルで見えていた軸の先端は7のもの。

6を外したところ。

速度ダイヤルの裏側。先ほどとのリンク部分。二つのリンク部分は別部品。速度ダイヤルを回せば一緒に動く。

ISOダイヤルを回すと7とのリンク部分だけが回る。

ISOを50と100の間くらいにするとスリットからネジが二つ見えるのでダイヤルを分解できそうだ。今回は必要ないのでそのままにしておく。

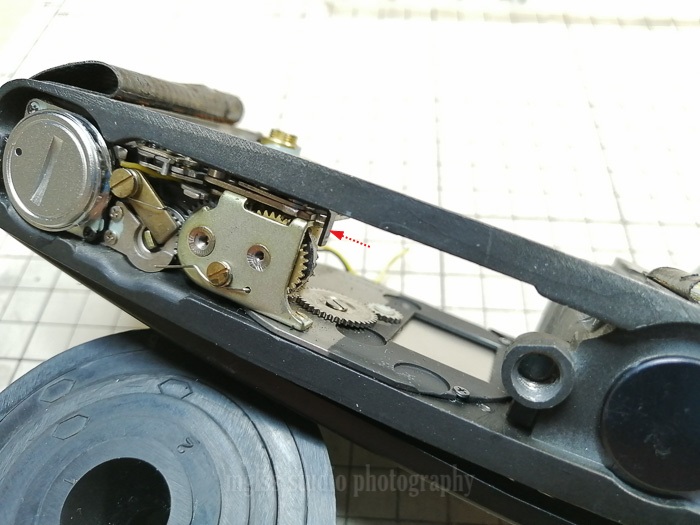

前板を分離するため底部との接続部を外しておく。

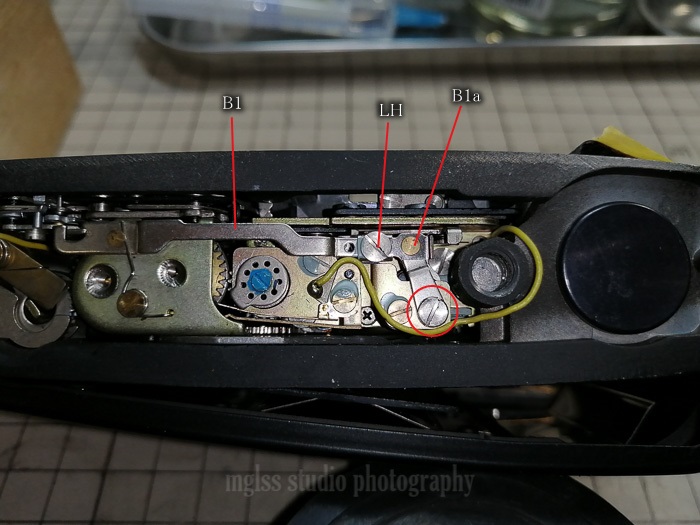

底側のB1:レリーズレバーを外す。丸印のネジ×1。部品の下にワッシャーがある。

個体Yではこのネジはなく、B1aがeリングになっているので、これを外す。個体YではLHで示したネジが逆ネジだった(B1の長さ調整用)。個体Xでは確認していない。

矢印の接点を外す。ネジ×1。

接点は上から写真のような順番で重なっている。通常はネジと一番上の切片との間に絶縁部品があると思うが、この個体ではなかった。

一番下の絶縁部品は裏表がある。突起が太い方が裏側(トップカバー側)。

上部のレリーズボタン取付金具を外す。ネジ×1。

メーターの半田付けを外す。電池のマイナスから伸びているビニル線。

前板を分離する。ネジ×5。左側の2本は短いネジ。(個体Yはすべて短いネジ)。

各所が引っかかるが、揺らしながら前板を少し上カバー側に引き上げ、上側を前に倒すと外れやすい。

外した。前板側は前を下にして倒してある。

組み立ての際、前板側が取り付けにくいが、揺らしながら慎重に行うこと。CdS基板は薄く、少し押すだけで簡単に割れてしまうので注意。

自分は個体Yを組み立て中、前板側を掴んで押しすぎたせいでCdS基板を割ってしまった。やむを得ずメーターユニットごと個体Xから移植した。

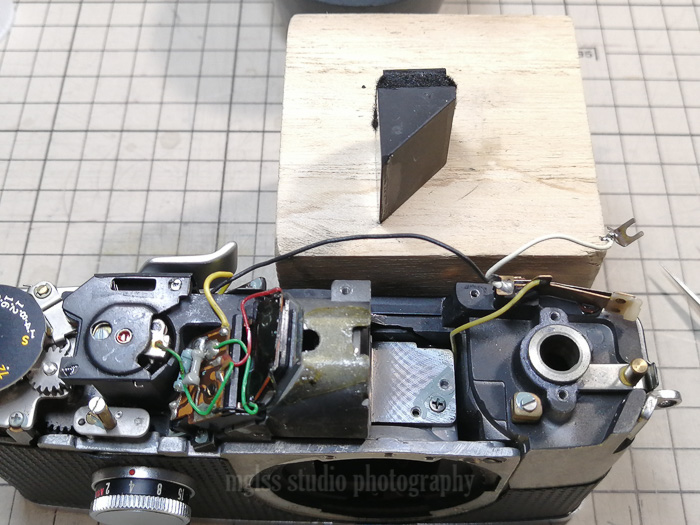

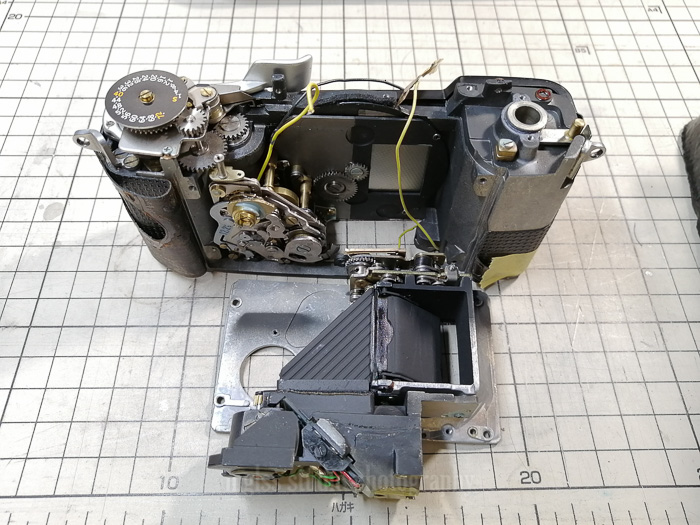

ボディ側。機能は巻き上げとシャッター。

実は後に矢印の部品が割れるのだが、写真をよく見ると既にこの時点で部品に亀裂が入っていた。

ボディ側単体では、チャージして矢印の部品を押せばシャッターが切れる。

前板側。底側から見ている。写真上がレンズ側。

前板をフィルム側から見たところ。機能は、ファインダー、露出計、ミラーユニット、レンズ絞り込み。